水面から飛び出した魚(2) 飛び魚と毒薬(14)|石田英敬

webゲンロン 2025年11月13日配信

Ma faim qui d’aucuns fruits ici ne se régale

Trouve en leur docte manque une saveur égale──Mallarmé “Mes bouquins referméss sur le nom de Paphos”

わが飢えは この地では 何の果実も悦しまず

その博学なる不在にこそ 等しき味わいを見出すのだマラルメ「わが書は閉じられしパフォスの名を綴じ込んで」(石田英敬 訳)

ベルナールの哲学が監獄の中でどのようにつくりだされていったのか。前回(第13回)から、その過程を哲学的に復元する試みを開始した。

独房が「現象学の実験室」になっていく経験だったと本人は述べているのだが、それは具体的にはいったいどういうことだったのだろう。前回、デカルトの夜や第一省察での狂気祓いの一節 ──「この紙、この火、この身体」──を喚起したけれど、本人の証言のディテールを手がかりに、ベルナールの哲学が現勢化する瞬間をある種実況中継のように追体験できそうに思えてくる。

そこで、今回は、よりシステマティックに内在的な叙述を目ざしてみたい。これは、本人の思考の実験室をかれ自身の思考の内側から描こうとする試みなのだ。はたしてうまくいくかどうか。それは、もう少しあとになって読者のみなさんに判断してもらいたい。

哲学の基礎トレーニング

ベルナールの獄中読書から分かるのは、学習がとても素直に基本から積み上げられていった様子だ。

初心者が哲学を(そして学問一般についてそうだが)始めるとき、どうしても、自分が最も興味のあること、考えたいことから始めたい、自分で思うように考えていきたい。とくに「現代思想」とかに関心をもっているとそうなる。それはしごくもっともで、その思いは完全に正しい。でも必ずしもうまくはいかない[★1]。

スポーツ、たとえば、野球に喩えればそれは分かるだろう。自己流のバットの構えで押し通そうとすると、変なところに力が入って、なかなかうまくいかない。だから、いろいろと基礎的なところに戻って勉強し直さないといけない。必ず教科書どおりに勉強する必要はないんだけれど、試行錯誤して知識を固めていくことはどうしても必要だ。

ベルナールの場合、この点では、すごく恵まれていた。何しろ、傍らにグラネルという素晴らしい先輩がいた。あの高等師範学校に一番で入り哲学アグレガシオンも首位で合格したピカ一の人だ。しかも真面目くさった学者先生ではなくて、事件より前は一緒にジャズを楽しみ友だちづきあいしていた人。そしてすごく親身になって心配し、なんとかこの若者を立ち直らせようとしていた。彼のアドバイスはじつに的確で、哲学の勉強を基本からルートに載せることができたはずだ。

〈68年5月〉後の社会改革も大いに貢献した。大学を社会に開こうという機運がさかんで、ラジオでの遠隔教育も始まったばかり。トゥールーズ大学の錚々たる講師陣がラジオで教えていた。

ベルナールが受けた哲学の通信教育講座は、一学期7教科で、ラジオ放送での講義と、郵送されてくる教材や課題があり、レポートは添削されコメントを付されて返却された。単位認定には先生が監獄に出向いて口頭試問を実施した。非常に行き届いた教育システムだったのだ[★2]。

*

補足だが、フランスの場合、1809年にナポレオンがバカロレア(大学入学試験)を制定したとき以来、「哲学」は、高校教育の柱なのだ。現在でも、フランスのリセの最終学年(Terminale)では哲学が必修科目となっていて、バカロレアでも主要科目として課される。この試験では、生徒たちは権力、自由、真実といったテーマについて深く考察し論述する能力が求められる。現行のシステムでは、試験時間は4時間だ。そういう国なので、哲学教育のカリキュラムはじつにしっかり出来ている (余計なアドバイスだが、フランスの大学に留学する人は、哲学にかぎらず、このようなボリュームの「論述文」をきちんと書ける能力を獲得しておく必要がある。でないと試験に受からないよ)。

*

そういうわけで、ベルナールは、トゥールーズ大学の通信ラジオ講座で、みっちりと、ギリシャ哲学から勉強した。

講師のひとりアニック・ジョーラン(Annick Jaulin )先生はギリシャ古典哲学とくにアリストテレスの専門家で、当時はまだ若くたぶん助教授(いまの准教授)ぐらいで、トゥールーズ大学の古典哲学講座担当だった(のちにパリ第一大学パンテオン校教授、現在は名誉教授)[★3]。ベルナールは彼女のアリストテレス『分析論前書・後書』、『形而上学』、『魂について』の講義を受講していた。さらに、この同じ時期、ピエール・オーバンク(Pierre Aubenque. 1929-2020)の『アリストテレスにおける存在の問題』[★4]をむさぼるように読み込んだ、と述懐している。

アリストテレス『魂について』からの出発

前回見た『現勢化 Passer à l’acte』という著書のタイトルが示しているように、アリストテレス哲学の勉強がベルナールの出発点となったことは明らかだ。

とくに『魂について』の読解は、ベルナールにとって生涯のテーマになった。

それがなぜなのかをまずこれから見ていくことにしよう。

アリストテレス『魂について』を皆さんは読んだことはあるだろうか?[★5]

ないひとはぜひ読んでみてほしい。なじみのうすい人のために、まず、少し教科書風に解説していく(そんなことはよく知っているというひとはこのセクションは読み飛ばして先にすすんでほしい)。

『魂について』(Περὶ ψυχῆς Peri psychēs)は、「魂(ψυχή Psychē)」という主題を自然学(φυσικὴ πραγματεία physikē pragmateia)の一環として論じたものだ。アリストテレスの後期(およそ紀元前350年頃)に書かれた。

2400年前──いまの日本列島で生活していた人びとは文字も知らず「弥生時代」の生活をしていた──に書かれたが決して古びていない。いやむしろこのテクストをめぐって綿々と解釈が積み重ねられてきたのが西洋哲学の歴史であるとさえいえる。そして現代でも心理学や精神分析に通ずる、アクチュアルであり続けている問題の書でもある。

短い著作なのだが、全三巻からなっている。

第一巻では、魂は、生き物の始原(原理。これを「アルケー」という)だとして、魂の研究は自然学と本質論(アリストテレスの言う「第一哲学」、のちの世で言う形而上学)が交差する領域に属すると示される[★6]。自然に内在する運動と生命の原理を扱うと同時に、その存在様式やかたちについても論じることになるからだ。

アリストテレスは彼以前の魂の理論──たとえばピュタゴラス学派、プラトンのイデア論、デモクリトスの原子論など──を検討し、それぞれが魂を「運動するもの」や「数的本質」などとしていたことを批判。魂を理解するためにはそれが「何であるか(本質)」をまず明らかにすべきだと主張する。

そして第二巻では、「魂とは何か」という、アリストテレス独自の定義が示される。

彼はまず、「魂とは生きている身体のうちにあって、それを生き物たらしめている原理である」と述べ、さらに「可能態として生命を有する自然的身体の第一の現実態である」と定義する(412a27)。

この定義には、少し難しい用語が含まれていますね。順を追って見ていこう。

「魂とは生きている身体を生き物たらしめている原理」という部分は理解しやすいだろう。「魂」は、石や机のような無生物にはなく、植物、動物、人間といった生き物にのみ宿るものだ。

次に、この定義の核となる概念を解説しよう。

(1)「可能態」(デュナミス。潜在的な力、「潜勢態」とも訳される)と「現実態」(エネルゲイア。現実化された力、「現勢態」とも訳される[★7]):この二つは、アリストテレス哲学における重要な区別だ。「可能態」は、あるものが特定の性質や能力を持ちうる状態を指す。一方、「現実態」は、その性質や能力が実際に発揮されている状態のこと。

(2)「生命を有する自然的身体」:これは、今日の言葉で言えば、生物体そのもののこと。アリストテレスは、これを魂を受け入れる「素材」(ヒュレー)、つまり「可能態」として捉えた。したがって、「魂」がその「自然的身体」(生物体)に入り込むことで、その潜在的な能力(可能態)が実際に生命活動を行う状態(現実態)へと移行すると考えたわけだ。

(3)「第一の現実態」という言葉は、この「移行」の最初の段階を示している。つまり、魂が宿ることこそが、生物体そのものが生命体として成立するための第一の原理なのだと言いたいわけだ。

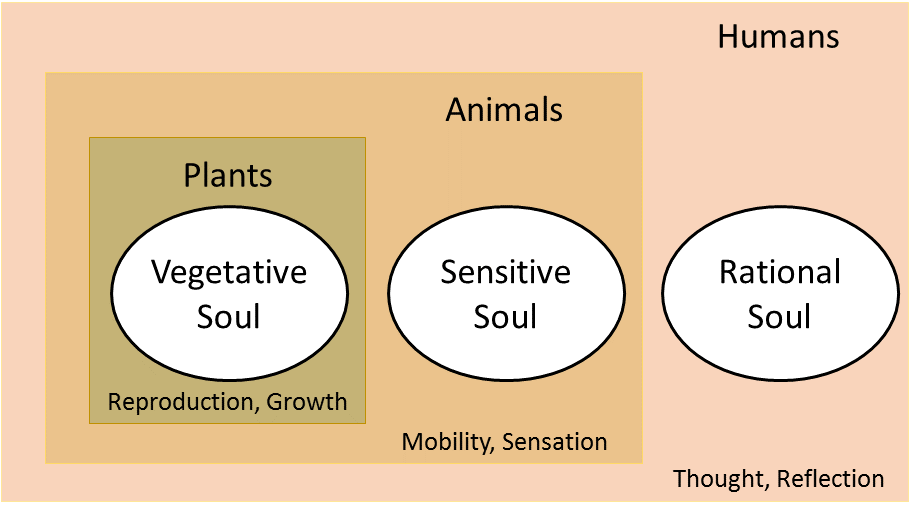

「魂のヒエラルキー」

アリストテレスは『魂について』の執筆当時、動物の観察や生物分類といった、哲学と生物学を横断する大規模な「自然学」の研究を進めていた。この研究の一環として、彼は魂の機能を段階的に分類し、生物の等級性に対応させた「魂のヒエラルキー(階層構造)」という体系を提示する[★8]。

具体的には、魂には次の五つの機能があると考えた。

栄養機能:生命を維持し、成長・繁殖する力。植物にも見られる最も基本的な機能のこと。

感覚機能:五感を通して外界を認識し、快・不快を感じる能力。以下は動物が持つ機能。

欲望機能:感覚から生まれる欲求に基づき、行動を起こす能力。

運動機能:自らの意志で場所を移動する能力。

思考・知性機能:理性的に物事を認識し、判断する力。これは人間固有の能力とされる。

この体系の重要な点は、下位の機能が上位の機能に「含まれる」という階層構造にある。たとえば、人間は5つの機能をすべて持つが、動物は「思考・知性機能」以外の4つを、植物は「栄養機能」だけを持つとされる。この考え方により、アリストテレスは生物を魂の機能に応じて分類した。これをウィキペディア英語版にのっている図を借用して示すと下の図のようになる。

このように、第二巻では魂の本質と定義、身体との関係、生物の分類、そして魂の機能的な階層構造が包括的に論じられていて、アリストテレス独自の心理学=自然学が体系的に展開されている。

「理性的魂」

第三巻では、感覚、想像、思考といった、認識にかかわる高次の機能が順を追って分析される。アリストテレスは、魂の働きのうちとくに知覚と知性の原理を明らかにしようとする。

(1)感覚(αἴσθησις):アリストテレスはまず、「感覚とは何か」という問いを深く掘り下げる。感覚とは、対象の「かたち」を、物質を伴わずに受け取る能力のことだ。たとえば花を知覚するとき、視覚は色という「かたち」を、嗅覚は香りという「かたち」を受け取るが、花という物質そのものを取り込むわけではない。

ここでいう「かたち」が、アリストテレスの最も基本になるキーワードのひとつ、「形相」(モルフェ)だ。これに対し、物質的な側面がさきほどの「素材」(ヒュレー)である。アリストテレスは、感覚が捉えるのは「形相」(文字通り、形及び様相)であり、物体を構成する「素材」そのものではない、と考えた。感覚は対象との相互作用を通じて快・不快をともなうとされ、欲望や行動と密接に関係している。

(2)表象(φαντασία)と記憶(μνήμη):感覚が対象を直接受け取るのに対し、表象(phantasia)は、もはや目の前にない対象のイメージを心に描く働きである。表象とは、感覚に由来する運動の残存作用である。つまり、感覚が残した痕跡が内部で再現されるのが表象というわけだ。これは記憶や夢、あるいは思考にとって不可欠な(感覚と知性との間を取りもつ)中間的能力で、動物と人間の両方に備わっているが、思考のような判断力は伴わないとされる。

(3)思考(διάνοια)と理性(νοῦς):魂の最上機能である理性的魂(διανοητικὴ ψυχή)は、思考・判断・理解など、人間だけに固有の働きを担う。

アリストテレスは、理性には二つの側面があると考える。これが第三巻の中でも特に重要な部分だ。

受動的理性(νοῦς παθητικός):これは、知られるべき対象(理念)を受け取る側の理性。感覚や想像から送られてくる情報を知の「可能態」として受け取る。

この理性は身体と結びついており、身体が滅びればともに消滅する。例えるなら、空白の石版(タブーラ・ラサ)のようなもので、知識が書き込まれるのを待っている状態 [★9]。

能動的理性(νοῦς ποιητικός):これは、知を実際に作り出す側の理性。受動的理性が受け取った知の可能態を、「現実態」として完成させる働きをする。

アリストテレスは、この能動的理性を「光」に例えている[★10]。光が物体の色を現実のものとして見せるように、能動的理性は対象の形相を現実の知として把握させる。この能動的理性こそが、身体から独立した存在であり、不滅で永遠であるとされる

この能動的理性の永遠性に関する議論は、『魂について』の中で最も難解かつ論争の的となってきた箇所だ。アリストテレスは、この理性が、身体的な死を越えて存在しうると示唆しているように見える。だが、それが個人の記憶や意識を保つのか、それとも普遍的で非人格的な存在なのかは明確に述べていない。

この二つの理性の区別は、後のイスラーム哲学や中世スコラ学において、人間の知性や魂の性質をめぐる活発な議論の源となってきた。

お分かりのとおり、この辺りになると、ブレンターノ以後の現象学や、アリストテレスを独自に読み抜くところから出発したハイデガーのように、現代哲学と直結した問いの配置のただ中に立つことになる。

第三巻は、アリストテレスの心理学が自然学と本質論の両側面をもちつつ、知覚から思考へといたる認識の構造を明らかにする決定的な巻なのだ。

独房と『思惟する魂』

だいぶ紙幅を費やしてしまったが、以上はアリストテレスの『魂について』の前提的知識で、じつはこれからが本題だ。なぜなら、私が今回から語り始めたいのは、ベルナールの「思惟する魂」についてだからだ。

ベルナールは、刑務所の独房のなかで自分は「水面から飛び出した魚」だったと語っていた。

そして、自らの入獄経験と自分の哲学の「現勢化」を語っていた。すでに説明したが、これはアリストテレスのデュナミスとエネルゲイア(今回参照した訳では「可能態」と「現実態」)の区別にもとづく用語法だ。

ヘーゲルが『哲学史講義』(おそらく1977年刊行の仏語訳版)のなかでこの概念対を「即自」と「対自」と重ねて説明しているのを読んで、自分はそれ以後そのような整理をするようになったのだ、とベルナールは述べている[★11]。

それ以後、自分にとって、哲学と社会における活動とは、そのような「世界のエポケー」と「活動の生」とのあいだの往還運動となっていったのだとも述べていた。

私は、これらの発言を理解するためには、私たち自身も少し哲学的に「現勢化」した方がよいと考えている。

どういうことかというと、これまでさまざまなメディア・インタビューを手がかりにベルナールがいかに哲学者になっていったかを考えようとしてきた。しかしいま、かれ自身が哲学者として現勢化していったのだから、まずもってひとりの哲学者が現勢態として活動し始める光景を、哲学の中から復元してみる必要があると思うのだ。そのためにはどんな哲学的思考をとおしてこのプロセスが起こっていったのかを理解する必要がある。

『魂について』を現勢的に読んだこと(lire en acteとベルナールは言っていた)ことは決定的に重要で、なぜなら、自分自身が「思惟する魂」になっていくプロセス自体がそこに読み込めたはずだからだ。したがって私たちもそこを手がかりに、彼がいかに「思惟する魂」になっていったのかを追体験できるように思う。

私たちがいまいる歴史の時間は、1978年から1979年にかけて、場所はトゥールーズのサンミシェル刑務所の独居沈黙房のなかだ。私たちが知っているのは、この部屋の主ベルナールは一人きりになるために20日もハンガーストライキをしてこの独居房を獲得したこと、それによって「満足」していること。かれがそこで読んでいる本は、『魂について』ほか幾つかのアリストテレスの著作と研究書。それ以外にももちろん何冊もの哲学書、人文書、科学書、そして、文学書や文学理論書など。それに、毎朝読んでいるマラルメ全集とマラルメ研究書、プルーストの『失われた時を求めて』やその他の文学作品など。

そこが彼の実験室になっていくのだが、私たちも幾つかの思考実験をしてみよう。

思考実験1:「哲学者になる」エクササイズ 〜 日常篇 初歩1〜

例えば、あなたが自分の部屋に閉じこもって、そこには机と椅子、寝台、棚、食器、ナイフ、フォーク、スプーン、棚には、書物、机には筆記用具、これらしかないとしよう。アリストテレスの基本概念──とりわけ質料、形相や、可能態、現実態──をつかって、この部屋を説明するとどのようになるだろうか?

1. 家具(机・椅子・寝台・棚など)

質料:木材や金属など。

形相:机である、椅子である、寝台であるという「使用のための形式」=配置・比率・構造。

木材が「机の形相」を受け取ることによって机となる。椅子も同様。木材は「机となりうる可能態」だったが、加工されて机として「現実態」に至っている。アリストテレスは自然物(木そのもの)と人工物(机)を区別し、机の「形相」は木材の自然本性ではなく、人間の技術(technē)が与えたものである、と考える。

2.道具(食器・筆記用具・書物など)

質料:陶土・金属・紙・木など。

形相:皿やコップなら「容れるための形相」、ナイフなら「切るための形相」、筆記用具なら「記すための形相」。道具はとくに「何のためにあるか」という目的(テロスτέλος)により定義される。

ナイフは「切ることによって食事を可能にする」という機能的形相を持つ。ペンは「記号を記すことによって思考を外化する」という目的から理解され、書物は「他者によって書き記された思考を内在化する」という機能をもつ。つまり、道具は目的論的に(final causality)理解される対象である。

3. 建築物(壁・入り口・ドア・部屋)

質料:石、木、煉瓦など。

形相:囲い、仕切り、入口、通路といった配置と構造。囲うことで内部と外部を区別する住むこと(壁)、移動のために開かれていること(入り口)、閉じる・開くという可動性(ドア)、居住のための内部空間(部屋全体)という目的を持つ。

まとめ

家具や道具や建築物は、いずれも質料に人間の技術(technē)が与える形相によって成立する人工物である。それらはすべて目的因(τέλος)をもっており、「何のために作られたか」が存在理解の核心となる。自然物と異なり、人工物の「形相」はそれ自体の内に必然的に備わっているのではなく、外部から与えられた目的=形相によって規定される。

つまりアリストテレス的に言えば、あなたの閉じこもる部屋は「質料(木材・石など)」に「形相(住居としての構造)」が与えられたものであり、その中の家具や道具もまた、それぞれが質料+形相+目的によって定義される人工物である、ということになるわけだ。

さらに整理すると、

机・椅子・寝台・棚=木材が「支える」「横たわる」「収める」という目的に従って形相を与えられたもの。

食器・筆記用具・書物=金属や陶土や紙が「容れる」「切る」「書く」「読む」という目的に従って形相を得たもの。

壁・ドア・部屋=石や木材が「囲う」「開閉する」「住む」という目的に従って形相を与えられたもの。

これらの要素をアリストテレス哲学の用語で考えられるようになっていくこと自体が、生活空間として生きられていた部屋が哲学的対象になっていく過程、すなわち哲学的思考が「可能態」から「現実態」へ移行するプロセスなのだ。それは「思惟的魂」の「現実化」の端緒と言ってもいいだろう。

日常的には、部屋は単なる生活空間として生きられている。しかしアリストテレス的にみれば、その部屋のなかの諸対象はすべて「質料-形相」や「可能態-現実態」の基本構造を体現している。つまり、生活のただ中にすでに「哲学的に考えうる素材」が潜在している。

だが、哲学的思考を開始し、事物をアリストテレスの概念で解釈することによって、その可能態は現実態へと移行する。哲学的な認識として「実際に現れている」状態になるのだ。

上に見たように、アリストテレスは『魂について』で魂を三層に区分した。哲学的思考によって、日常の生活空間の対象を普遍的な概念によって把握することは、まさに人間固有の思惟的魂(νοῦς)の働きである。

したがって、部屋の経験を「哲学的思考の可能態」から「哲学的思考の現実態」へと移行させることは、そのまま思惟的魂の現実化とみなせるわけだ。

まとめると、哲学的思考とは生活世界をそのまま哲学の素材に転化する営みであり、部屋にある机や椅子は単なる家具であると同時に、質料-形相・目的因・可能態-現実態の哲学的思考を導く「教材」になる、ということだ。そしてこの転化そのものが、思惟的魂の働きを可能態から現実態へと開花させる思考実験のプロセスである。

とまあ、こういう風になるわけだ。

次に難易度を上げて、次のような応用的な思考実験をしてみよう。

思考実験2:「哲学者になる」エクササイズ 〜 独居沈黙房篇 初歩1〜

例えば、有罪判決を受けて収監されたあなたが、ハンガーストライキをしてやっと一人になれる独居沈黙房で禁固生活を始めたとしよう。そこは部屋といっても格子をはめられたドア一つによって閉じられ、房にはコンクリートで固めた机と椅子が固定され、寝台はなくマットレスがあるのみであり、かろうじて棚として物をおけるやはりコンクリート製の台が設えられている[★12]。備品としては、アルミでできた粗末な食器、切りにくいナイフ、とがっていないフォーク、スプーン、コンクリート棚には、あなたが持ち込んだ数冊の書物、机には筆記用具、これらしかないとしよう。アリストテレスの基本概念──とりわけ質料、形相や、可能態、現実態──をつかって、こうした独房としての括弧付きの「部屋」をどのように説明できるだろうか?

1. 家具(机・椅子・寝台・棚)など:

質料:コンクリートや金属など。これ自体はまだ「可能性」にとどまる。

形相:「机」である、「椅子」である、「寝台」であるという刑務所的な括弧付きの「使用のための形式」=配置・比率・構造。

コンクリートが「机の形相」を受け取ることによって括弧付きの「机」となる。「椅子」も同様。コンクリートは例外的に「机となりうる可能態」だったが、特殊に加工されて「机」として「現実態」に至っている 。アリストテレスは自然物(木そのもの)と人工物(机)を区別し、机の「形相」は木材の自然本性ではなく、人間の技術が与えたものである、と考えた。ところがこの房において、すべての家具は土から得られる鉱物を加工した人工建材コンクリートでつくられ、床と同化し、移動──武器やバリケードとしての利用──ができないようになっている。つまりここでの「机」の形相は、人間の技術が二重に──つまり、技術的および政治権力技術的に──与えたものと考えられる。

2. 道具(食器・筆記用具・書物):

質料:金属・紙・プラスチックなど。

形相:皿やコップなら「容れるための形相」(だが、割れて凶器にならないようにアルミが使われている異様な「形相」)、ナイフなら「切るための形相」(だが、凶器にならぬように「切れにくくする」目的が同居)。筆記用具なら「記すための形相」、書物ならば「記号を読むための形相」(これら二者だけはいわゆる「シャバ」と共通した普通の形相だ)。道具はとくに「何のためにあるか」という目的により定義される(が、その実用的な目的はここでは一部打ち消されて変形している)。

ナイフは「切ることによって食事を可能にする」という機能的形相を持つ(が、切れにくくするという目的も同居)。ペンは「記号を記すことによって思考を外化する」という目的で理解され、書物は「記号を読むことによって思考を内在化する」という機能を持つ(これらの目的はシャバと共通だが、孤絶した環境ゆえに、すぐれて孤独と結びついている)。つまり、道具は目的論的に理解される対象である(が、その目的はここでは特殊に二重化され異化している)。

3. 建築物(壁・入り口・ドア・部屋)

質料:石、金属、コンクリートなど。

形相:囲い、仕切り、入り口、通路、閉じ込め、監視、隔絶、隔離といった目的のための配置と構造。囲うことで内部と外部を遮断・隔離する(壁)、「隔離と監視」のために開かれていること(入り口)、閉じこめる・解放するという可動性(ドア)、単なる壁材の集合ではなく、監禁と遮断、感覚隔離のための沈黙空間(部屋全体)という形目的を持つ。

まとめ

家具や道具や建築物は、いずれも質料に人間の技術が与える形相によって成立する人工物である。それらはすべて目的因をもっており(だが、その目的はここでは二重化され、ときに相互に打ち消しあう)「何のために作られたか」が存在理解の核心となる。自然物と異なり、人工物の「形相」はそれ自体の内に必然的に備わっているのではなく、外部から与えられた目的=形相によって規定される。

つまりアリストテレス的に言えば、あなたが閉じこめられている部屋は「質料(コンクリート・鉄・石など)」に「形相(独居沈黙房としての構造)」が与えられたものであり、その中の家具や道具もまた、それぞれが権力技術的に、質料+形相+目的によって定義される人工物である、ということになるわけだ。

さらに整理すると、

机・椅子・寝台・棚=コンクリートと繊維が「支える」「横たわる」「収める」という目的に従って形相を与えられたもの。

食器・筆記用具・書物=金属や陶土や紙が、「容れる」「切る」「書く」「読む」という目的に従って(ただし無害化されたかたちで)形相を得たもの。

壁・ドア・部屋=金属やコンクリートが「囲う」「無感覚空間に閉じ込める」「監視する」「隔離する」という目的に従って形相を与えられたもの。

これらの要素をアリストテレス哲学の用語で考えられるようになっていくこと自体が、単に監禁空間としての生きられた独房が哲学的思考の対象になっていく過程、すなわち獄中で哲学的思考が「可能態」から「現実態」へと移行するプロセスなのだ。それはベルナールの「思惟的魂」の「現実化」の端緒と言ってもいいだろう。

日常的には、部屋は単なる生活空間として生きられている。しかし、ここは、獄中の独居沈黙房という、非日常の生活空間として生きられている。アリストテレス的にみれば、その部屋のなかの机や椅子、食器、筆記用具といった諸対象はすべて「質料-形相」や「可能態-現実態」の基本構造を体現していると同時に、「刑務所生活」という有徴性のマークが付けられている。

つまり、監獄生活のただ中にすでに「哲学的に考えうる素材」が潜在している。哲学的思考に目が開かれる前は、それらの事物は単なる可能態として、哲学的に解釈しうる潜在性を秘めているが、まだ解釈されていない状態として存在する。

だが、哲学的思考を開始し、事物をアリストテレスの概念で解釈することによって、その可能態は現実態へと移行する。哲学的な認識として「実際に現れている」状態になるのだ。

きみはその現実態への移行を始めたばかりだ。

さきほどから気になっている監獄内空間の有徴性は、社会一般には犯罪を犯した徒刑囚をスティグマタイズ(烙印を押す)するマークであると、その「形相」が読まれるべきものである。きみはそれを承知のうえで、みずからそれらの徴を、哲学的な孤独な思考のための徴へと読み換えていこうとしているところだ。意志の力のみがきみの思考の孤独を支えてくれるはずだ。「記号を読むことによって思考を内在化する」道具、および「記号を記すことによって思考を外化する」(それら二者だけは監獄制度による打ち消しを免れている)道具が、内言とともに、きみ自身の思考の現勢化を支えてくれるはずだ。

上に見たように、アリストテレスは『魂について』で魂を三層に区分した。哲学的思考によって、日常の生活空間の対象を普遍的な概念によって把握することは、まさに人間固有の思惟的魂(νοῦς)の働きである。

したがって、部屋の経験を「哲学的思考の可能態」から「哲学的思考の現実態」へと移行させることは、そのまま思惟的魂の現実化とみなせるわけだ。

「記号を読むことによって思考を内在化する」道具は、受動的理性の方へ、「記号を記すことによって思考を外化する」道具は、能動的理性の方へ、それぞれきみの「思惟する魂」を「現実化」させていくことになるだろう。

まとめると、哲学的思考とは、生活世界をそのまま哲学の素材に転化する営みであり、部屋にある机や椅子は単なる家具であると同時に、質料-形相・目的因・可能態-現実態・技術-政治権力技術の哲学的思考を導く「教材」になる、ということだ。

それが「教材」であるという事態の整理を、きみはアリストテレスを読むことで理解し始めたばかりだ。そして、その教科書にしたがって、きみは、この実験室で、哲学的な「思考実験」を開始したのだった。

この思考実験の積み重ねをつうじて、思惟する魂の働きを可能態から現実態へとみるみる開花させていくのが、独房を「現象学の実験室」に変えていく哲学者ベルナールの現勢化の内実なのだと思う。今回書いたのはその始まりに過ぎない。次回以降、この軌跡をさらに追ってみることにしよう。

★1 ベルナール自身、ラジオインタビューでも「哲学はとてもテクニカルな知識と習得を必要とする」と語っている。Bernard Stiegler, la philosophie et la vie 3/5 Un laboratoire carcéral, France Culture, Mercredi 12 février 2020. URL=https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/a-voix-nue/un-laboratoire-carceral-9609143

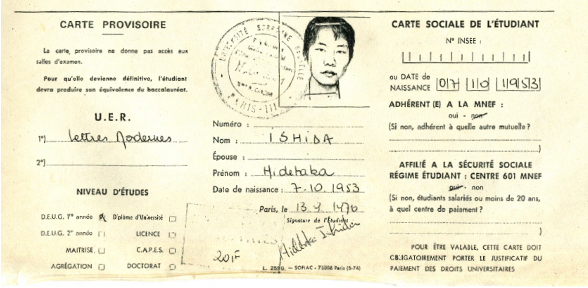

★2 フランスはすべて国立大学なので授業料はとても安かったはず。どのぐらいかというと、いま私自身の手元にあるHidetaka Ishidaの1976年のパリ大学学生証によると登録料(=授業料)年額201フランス・フランとある。

★3 彼女のキャリアの詳細は、パリ第Ⅰ大学の教授になって以降は大学のサイトで追えるが、それ以前については、この時代にはネットがまだ発達していなかったせいか、よく分からない。きっとご高齢だが、お元気の様子で、最近の動画は、例えば、次のyoutubeで視聴できる。URL=https://www.youtube.com/watch?v=j9LWLMenUz8

★4 Pierre Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote Essai sur la problématique aristotélicienne, PUF Quadrige, 2013(初版は1962年)

★5 わたしも種々の日本語訳をこれまで参照したが、アリストテレス『魂について』(中畑正志訳、京都大学学術出版会、2001年)をここでは参照する。訳文校訂の厳密さはもちろん、行きとどいた解説が大変役に立つ。

★6 形而上学:アリストテレス自身が使った言葉ではなく、彼の死後、編集者が『自然学』(Physics)の後に置いた著作群につけた書名(メタ・タ・ピュシカ Μετὰ τὰ φυσικά Metà ta physiká = 自然学の後のもの)に由来する。

★7 Bernard Stiegler, Passer à l'acteの飜訳『現勢化』の訳者たちは、デュナミスとエネルゲイアを「潜勢態」「現勢態」と訳している。その訳は正しい。とくにドゥルーズ以来のvirutuel(潜勢)/actuel (現勢)とpossible(可能)/real (現実)という区別を意識している現代哲学を踏まえると、潜勢態/現実態という訳語の対比には十分に説得力があるといえる。アリストテレスの飜訳の歴史は長く、分野も分かれているので、同じ用語対が飜訳によって複数併存していることを読者には認識してもらいたい。

★8 「魂のヒエラルキー」はアリストテレス自身の用語ではない。

★9 「[思惟の]可能態におけるあり方は、ちょうど、現実態においてはそのなかに何一つ書き記されていない書板の状態に相当するが、まさにそれことが思惟について起こる事態なのである」。(三巻第四章 430a30、中畑訳 153-154頁)

★10 三巻第五章 430a10、中畑訳 154-155頁。

★11 Passer à l’acte, pp. 30-31(邦訳 46頁)。ヘーゲルの該当箇所は、日本語訳では、G・W・F・ヘーゲル『哲学史講義 1』長谷川宏訳、河出文庫 、第一部第三章B「アリストテレスの哲学」、三「精神の哲学」a「心理学」。

★12 ベルナール自身が実際にこのような高度監視房のなかに収容されていたという記述ではない。彼がハンスト後に入れられていたのは、「懲罰房 cellule disciplinaire」で、フランス語版ウィキペディアの「cellule disciplinaireen France」の項によれば、「典型的な懲罰房は、床に溶接された家具と、扉のさらに奥に施錠された格子で設備されている。備え付けは最小限に限られており、ベッド、洗面台、便器、小さなテーブルだけである。通常の房にあるような快適設備(戸棚や棚、シャワー、テレビ、鏡、私物など)は存在しない。許されているのはラジオだけであり、たいていは壁に埋め込まれたスピーカーである」。URL= https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_disciplinaire_en_France(2025年9月17日閲覧)ただし、彼の場合、グラネルらの助力もあって本も書棚も持ち込めていたらしい。ここに記述したような完璧に隔離監禁された隔離房のアーキテクチュアとしては、現代アメリカの例だが、「ADXフローレンス刑務所」の項に独房内の具体的な様子が図示されているのを見ることができる。URL= https://ja.wikipedia.org/wiki/ADXフローレンス刑務所(2025年9月17日閲覧)。

石田英敬

飛び魚と毒薬

- 水面から飛び出した魚(2) 飛び魚と毒薬(14)|石田英敬

- 水面から飛び出した魚(1) 飛び魚と毒薬(13)|石田英敬

- 「亡命時代」(1) 飛び魚と毒薬(12)|石田英敬

- 道理の前で 飛び魚と毒薬(11)|石田英敬

- 1974.1.24 飛び魚と毒薬(10)|石田英敬

- ネオテニーの青春 飛び魚と毒薬(9)|石田英敬

- 日々の泡 飛び魚と毒薬(8)|石田英敬

- 農村の生活 飛び魚と毒薬(7)|石田英敬

- 1960年代の「想像力」 飛び魚と毒薬(6)──『ゲンロン16』より|石田英敬

- 想像力を権力に! 1968年5月20日 飛び魚と毒薬(5)|石田英敬

- 68年5月10日 飛び魚と毒薬(4)|石田英敬

- 68年5月3日 飛び魚と毒薬(3)|石田英敬

- 飛び魚と毒薬(2) 詩とアルコールと革命と|石田英敬

- 飛び魚と毒薬|石田英敬