ひろがりアジア(3) 中国における団地──共産主義から監視社会へ|市川紘司

ゲンロンα 2020年12月29日配信

ゲーテッドコミュニティの集合体

中国は、新型コロナウィルスの感染者が最初に報告された国であるとともに、その後の感染拡大を巧みに抑え込むことに成功した国でもある。しかし、感染拡大は一体どのように防ぐことができたのだろうか? ひとつには、すでに多くの指摘があるように、近年中国で急速に進んでいるITを駆使したデジタル監視社会化が挙げられるだろう。たとえば、北京を拠点に活躍する建築家・青山周平は、筆者も登壇した2020年11月にゲンロンカフェでおこなわれたトークイベントにおいて、肌身離さず持ち歩くスマートフォンによって行動履歴が蓄積され、アプリによって都市や店舗への出入りの可否が厳しく、かつ効率的にチェックされる状況を紹介している[★1]。

本稿では、建築と都市の歴史を専攻する人間の視点から、もうひとつの要因を指摘したい。すなわち、現代の中国の都市空間は、そもそもが人びとの動きを捕捉し、管理しやすいように構成されている、ということである。先日のトークイベントでは時間の関係で割愛してしまった部分の補足のエッセイとして読んでいただければ嬉しい。

思い切って概括してしまえば、中国都市とは、巨大で閉鎖的な居住ブロックの集合体である。中国では都市住宅の大部分がアパートやマンションなどの集合住宅であり、戸建住宅はきわめて限定的にしか存在しない。そして、集合住宅が複数まとめられた居住ブロック、すなわち「団地」が、都市を構成する基本単位となっているのだ。もちろん、このほかにも伝統的な中庭型住居(たとえば北京の四合院[★2])や、単独で屹立する高層マンションなどがあるが、もっともベーシックな居住空間は団地である。

中国語では団地は「小区」と表現される。重要な特徴は、中国団地=小区では、その敷地全体が路面店や塀、柵、植栽などによってぐるりと囲われるのが一般的ということである。つまり非常に閉鎖的なのだ。そして都市空間と団地空間をつなぐエントランスの数はかなり絞られていて、鍵付きのゲートと警備員が住民や来客の出入りを逐一管理する(実際は適当であることも多いが)。

要するに、中国団地の空間はゲーテッドコミュニティにきわめて近い。ゲーテッドコミュニティは1990年代以降のアメリカで増加したことが知られる。ただし、アメリカでのそれがセキュリティを求める富裕クラスの居住空間であるのに対して、中国では全国各地の都市に普遍的に見られる点が大きく異なる。フェンスで囲われた巨大団地は「要塞」や「島」に喩えられるが、それらが集合して構成される現代の中国都市は要塞群都市、島嶼都市とでも言えよう。

ゲーテッドな中国団地は都市空間から隔絶されている。ゆえに、都市が本質的な性格として抱える、素性の分からないよそ者、過密、騒音や大気汚染に悩まされる心配が減る。そこでは安全安心な暮らしが可能になるだろう。しかし逆に、壁に囲われ、エントランスが限定されることで、住民や来客の出入りはきわめて補捉しやすくなる。そして必要があれば──たとえば伝染病などが発生したりすれば──、少ない出入口に管理の手と目を集中させることで、効果的な処置が可能になるのだ。ゲーテッドコミュニティは「安全安心」と「管理」がトレードオフであることを端的に示す建築空間である。

団地の防疫策

中国団地の一例として、北京の「核工業第二研究設計院小区」(以下「核二院小区」)を紹介したい。筆者が留学した清華大学では、外国人留学生の多くはキャンパス内の留学生寮に住むのだが、筆者は地元の人びとの生活を体感したいと考え、いくつかの団地を転々としたことがある。核二院小区はそのうちのひとつだ。団地を意味する「小区」という中国語の前に、何やらいかめしい名前が付いているが、これについてはあとで触れる。

核二院小区は、首都北京の中心部からやや西に離れた場所に立地する、典型的と言うべき中国団地である【図1】。北京には幾重もの環状道路があるのだが、その3層目の環状道路(西三環北路)と、岭南路・北窪路・阜成路の3つの道路に囲われた街区の約半分を占め、面積にして9万平米程度である。日本的に換算すると、東京ドーム2個分(約4.7万平米×2)、あるいは森タワーやテレ朝社屋などから構成される六本木ヒルズの敷地(約8.4万平米)と同じくらいの規模感だと想像していただければと思う。この団地は1950年代末に建設された。

核二院小区には5層前後の古い板状の住棟(「板楼」)と、20層に迫るより新しい高層塔(「塔楼」)が、計20棟ほど建つ。住人の総数は6,000から7,000人くらいだろうか。加えて団地内には、小さな野菜市場やスーパーマーケット、レストラン、来客用の招待所、幼稚園、公園などが附設されている【図2】。地下駐車場がないため路上駐車で歩道が埋め尽くされているのが玉に瑕だが、最低限の生活を送るぶんには申し分ない空間と言ってよい。

日本人の住居感覚からすれば、核二院小区はかなり大規模な団地だろう。しかしゲーテッドコミュニティ的な中国団地一般の例に漏れず、この団地もエントランスがとても少ない。核二院小区は敷地の東面・南面・北面で都市の街路に接続するのだが、各面にひとつ、つまり計3つしかエントランスがないのだ。それ以外の場所は1.5メートル程度の柵が建てられており、さらに街路側には緑地、植栽、低い手すりが設けられることで、空間的な厚みをもってはっきりと外部から遮断されている【図3】。六本木ヒルズの敷地全体に出入口が3つしかないような状況を想像していただくと理解しやすいだろう。日本的なスケール感を基準に見ると、なかなか異質な居住空間である。しかし中国都市ではこれがあくまでも「普通」なのだ。ここに住んでしばらくすると、買物や通学のために団地を出入りするのがどんどん億劫になったものである。

【図3】核二院と西三環北路の境界に設けられている塀・緑地・手すり 撮影=孫思維

ともあれ、核二院小区に見られる団地空間の閉鎖性は、コロナ禍において効果的に機能することになる。なにせここに暮らす数千人の人びとは、東・南・北面にひとつずつしかないエントランスを通過しなければ、団地内外を行き来することができないのだ。この、数少ない結節点を重点的に管理しさえすれば、すぐに誰が・いつ出入りしたのかが把握可能となる。

では実際のところ、コロナ禍における住民管理はどのように実施されたのだろうか。現在も核二院小区に部屋をもつ友人に聞いたところでは、①北門を完全に封鎖し、②東門に検温所を設置して唯一の入口、そして南門を唯一の出口としたうえで、③住民に身分証明のうえ発行される出入証明書を常時携帯させてチェック、というものである【図4】。つまり、出入ルートが実質的にひとつに絞られた。このように、ただでさえ少ないエントランスをさらに縮減させる管理方式は、最初にコロナパンデミックが起こった湖北省武漢市を始め、中国各地の団地で実施されたものでもある。

【図4】核二院小区・東門。現在も検温のためのテントが設置されている 撮影=孫思維

もちろん、団地が空間的に閉鎖的であるというだけでは、十分な防疫は不可能である。これに加えて、閉鎖性という空間的特性を最大限利用するための運用の仕組みもまた、重要となるだろう。この点については、中国研究者・田中修のエッセイが参考になる[★3]。中国都市ではコミュニティ単位で「居民委員会」(通称「居委会」)が組織されている。田中によれば、これは建前上は「町内会」的な住民の自治組織であるが、実態としては行政の下部組織、ないし中国共産党の現場部門としての性格が色濃く、コミュニティ内での人間関係上のトラブルを解決したり、党が打ち出す政策の周知徹底にも一役買っている。そして今回のコロナ禍では、この居委会の働きによって、正確な情報や効果的な対策法が人びとにすばやく共有された。こうして感染者の隔離や都市のロックダウンは大混乱を招くことなく実現された、というのだ。実際、核二院小区でも同様で、住民には居委会と不動産管理会社(中国語で「物業」)の連名で、団地封鎖の説明などがSNSで配信された。つまり、居委会という仕組み(ソフト)と閉鎖的な団地という物的環境(ハード)のふたつが揃うことで、中国都市内における防疫は成立したのである。

ともあれ、核二院小区に見られる団地空間の閉鎖性は、コロナ禍において効果的に機能することになる。なにせここに暮らす数千人の人びとは、東・南・北面にひとつずつしかないエントランスを通過しなければ、団地内外を行き来することができないのだ。この、数少ない結節点を重点的に管理しさえすれば、すぐに誰が・いつ出入りしたのかが把握可能となる。

では実際のところ、コロナ禍における住民管理はどのように実施されたのだろうか。現在も核二院小区に部屋をもつ友人に聞いたところでは、①北門を完全に封鎖し、②東門に検温所を設置して唯一の入口、そして南門を唯一の出口としたうえで、③住民に身分証明のうえ発行される出入証明書を常時携帯させてチェック、というものである【図4】。つまり、出入ルートが実質的にひとつに絞られた。このように、ただでさえ少ないエントランスをさらに縮減させる管理方式は、最初にコロナパンデミックが起こった湖北省武漢市を始め、中国各地の団地で実施されたものでもある。

もちろん、団地が空間的に閉鎖的であるというだけでは、十分な防疫は不可能である。これに加えて、閉鎖性という空間的特性を最大限利用するための運用の仕組みもまた、重要となるだろう。この点については、中国研究者・田中修のエッセイが参考になる[★3]。中国都市ではコミュニティ単位で「居民委員会」(通称「居委会」)が組織されている。田中によれば、これは建前上は「町内会」的な住民の自治組織であるが、実態としては行政の下部組織、ないし中国共産党の現場部門としての性格が色濃く、コミュニティ内での人間関係上のトラブルを解決したり、党が打ち出す政策の周知徹底にも一役買っている。そして今回のコロナ禍では、この居委会の働きによって、正確な情報や効果的な対策法が人びとにすばやく共有された。こうして感染者の隔離や都市のロックダウンは大混乱を招くことなく実現された、というのだ。実際、核二院小区でも同様で、住民には居委会と不動産管理会社(中国語で「物業」)の連名で、団地封鎖の説明などがSNSで配信された。つまり、居委会という仕組み(ソフト)と閉鎖的な団地という物的環境(ハード)のふたつが揃うことで、中国都市内における防疫は成立したのである。

家族から「単位」へ

ところで、ゲーテッドコミュニティとしての中国団地の形式は、いつごろ、どのように生まれたものなのだろうか。すでに辛亥革命後の中華民国時代(1911-49年)に、都市部では欧米列強や日本の影響を受けた近代的な集合住宅が建設され始めてはいた。だが、現行の巨大で閉鎖的な中国団地の起源は、やはり、中国共産党が一党独裁する中華人民共和国の建国の時点にある。中華人民共和国──本稿ではこれを「中国」と略称する──は建国後しばらく、社会主義陣営のソ連を国家的なモデルとする「一辺倒」政策を掲げており、制度・技術・思想等々のあらゆる点でソ連の強い影響下にあった。建築デザインや都市計画もその例に漏れず、「内容は社会主義、形式は民族固有」とスローガン化された社会主義リアリズムの思想と方法がソ連から輸入され、金科玉条とされた。団地もまた、こうした国際環境のなかでソ連から中国へと移植されたものにほかならない。

1949年の建国から1976年に文化大革命が終焉するまで、つまり毛沢東が絶対的な権力者だった時代の中国は、計画経済体制である。都市居住者には、国家の計画に従って仕事が分配され、その分配先である国有企業(私営企業は禁じられた)は彼らに、職場のみならず、居住環境のすべてを福利厚生の一環として提供した。

勤め先の国有企業は中国語で「単位」と呼ばれる。文字どおり、それは社会主義国家を構成する基本単位(ユニット)となる組織体として構想されたものだった。すなわち、人びとを伝統的な家族集団から解き放ち、国家に直結する国営企業という労働共同体として再編成することが、試みられていたのである。この国有企業=単位が労働者のために用意した都市住宅こそが団地だった。それは「単位大院」などと呼ばれる。「大院」は「大きな区画、家」という意味だ。同じ単位に所属する人びとが、疑似家族的に暮らす居住空間。単位大院とはそのような社会主義的な「大きな家」だった。そして団地内では、血縁に代わって労働が鎹となる濃密なコミュニティが形成された。

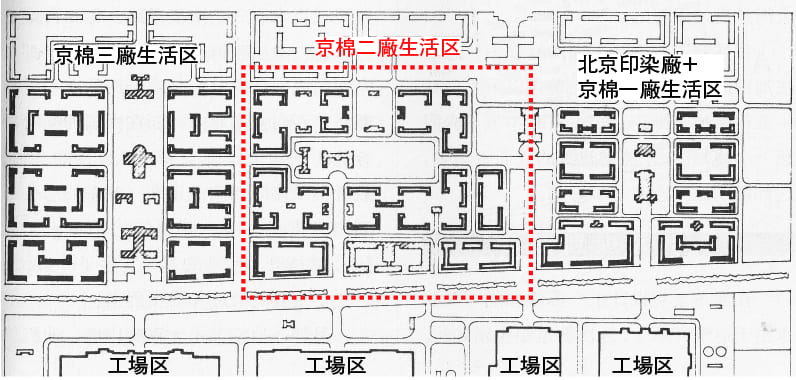

単位大院の空間的特徴がよく分かる団地として「北京第二棉紡績工廠生活区」を紹介しよう。建国以後、北京市街地の東側の郊外では国営の紡績工場が集中的に開発された。北京第二棉紡績工廠はその工場群のひとつ。この国営の工場単位に所属する労働者の団地が京棉二廠生活区だ。団地は大通りを挟んで南に工場区と隣接しており、現代風に言い換えれば職住近接型団地とでも言えよう【図5】。このように居住エリアと仕事エリアをセットで開発する手法は、ソ連の工業住宅団地をモデルにしたものである。大枠が完成したのは1957年。中国がソ連からの技術や物資の支援をとくに受けた第1次五カ年計画の最終年に当たった。

ソ連団地からの影響は配置計画に色濃い。京棉二廠生活区の敷地面積は約19万平米だが、その敷地を細分化したブロックそれぞれで中庭を囲うように3階建ての共同住宅(アパート)を配置し、さらにそれらアパート群が敷地中心部の大きなオープンスペースを囲うように配置されている。建築の平面類型的には「中庭型」が大小入れ子状になった配置形式だと理解してよい。この配置形式は中国では「周辺式」と呼ばれ、国家モデルであるソ連における先進的なプランとして、建国直後に積極的に導入されたものだった。ヨーロッパの都市で普遍的に見られるペリメーターブロック(敷地外周部に建築を巡らせる配置形式)とほぼ同じではあるが、東西・南北にいくつも軸線を引き、団地内の空間をシンメトリーに整えながら配置する点が独特と言える。このような強い形式性は、同じく首都に建てられた高級官僚向け団地の「百万庄居住区」(1953年)により顕著に見られる【図6】。

敷地全体をぐるりと建築物で囲う周辺式による単位大院は、空間的には都市に対して閉じた構造をもつ。また、中心部には住民のさまざまなアクティビティの舞台となるオープンスペースと講堂が設けられることで、建築機能上も求心性が高い。京棉二廠生活区では、図5の配置図が描かれたのち、食堂、理髪店、共同浴場、幼稚園・小学校・中学校、病院……等々が増築されていった[★4]。単位の人びとの日常生活をできるかぎり団地の内側で完結させることが、単位大院の基本的なコンセプトである。

中国化したソ連団地

ただし、周辺式プランには早くから批判も存在した。軸線とシンメトリーを重視する配置方法は、あまりに形式主義的で唯美主義的ではないか、という趣旨の批判である。周辺式プランは図面上はたしかに調和があり美しい、だが実際の生活からすれば機能合理的とは言えない、建築家はもっと人びとの生活の実態や要望に寄り添い、臨機応変に設計すべきではないか、というわけだ。

こうした「周辺式批判」が顕著になったのは1950年代中盤のことである。折しも同時期の中国では、「民族固有の形式」をテーゼとする社会主義リアリズムを目指して伝統意匠を積極的に援用してきた建築家に対して、国家に不必要な浪費を強いているとの批判のキャンペーンが起こっていた。これは、社会主義リアリズムを標榜する新建築が伝統的な大屋根を分かりやすい特徴としていたことから、「大屋根論争」などと呼ばれる【図7】。その際の批判の常套句として使われていたのが、形式主義や唯美主義というレッテルだった。つまり、「大屋根論争」が建築デザイン上の形式主義批判であるとすれば、「周辺式批判」は団地の平面計画上のそれだったのだ。ちなみに、ソ連でも同時期にフルシチョフによるスターリン建築の形式主義に対する批判が展開されており、この点は本田晃子のエッセイに詳しい[★5]。

周辺式プランにはより慣習的な観点からの批判もあった。住棟が敷地ブロックを取り巻くように配置されるため、住戸ごとに正面となる方位が東西南北バラバラになってしまう点である。「天子南面す」という言葉に象徴されるように、中国では伝統的に建築を南に向けることが正統であり、民間においても好まれる。四合院も主屋や正門は南を向くのが通例だ。風水上の縁起の良さという側面もあるし、採光を最大化するためという実用的な側面もある。とくに寒冷な北方地方では南面志向が現在にまで根強く残っている。翻って、敷地外周に沿って建築がくねくねと蛇行する周辺式プランでは、こうした住宅に対する慣習的な要望に対応することができないのだ。

以上のような批判に晒されたことで、中国団地はソ連的な周辺式プランを次第に離れる。そして、南にファサードを向けた板状の単純な住棟をならべる、「行列式」と呼ばれる配置計画で建設されることが主流になっていく。じつはこの行列式プランは、ソ連から周辺式プランを輸入する前から簡便な配置計画として中国団地で採用されていたのだが、「単調過ぎる」と一度否定されたものであった。しかし今回、周辺式プランが批判されたことで、ふたたび日の目を見ることになったのである。

先に挙げた核二院小区に話を戻せば、これは、こうした経緯を経てソ連団地を中国的にアレンジすることで構成された行列式プランの単位大院なのだ。図1の配置図をふたたび見ていただくと分かるとおり、1950年代末の団地造成時点から建設された古いほうのアパートは、いずれも東西に長く南北に薄い、板状のボリュームとなっており、すべての住戸が南から十分な自然光を得ることができている。また、各アパートは敷地に合わせてその長さを適宜変化させて配置されており、形式性や唯美性を批判されるものではなくなっている。

しかし、板状アパートをならべる行列式プランでは、周辺式プランのような閉鎖性を単位大院に生み出すことはできない。その代補として設けられるようになったのが、核二院小区に見られるような、敷地全体を取り囲う独立塀なのである[★6]。現在の都市空間から隔絶されるゲーテッドコミュニティとしての中国団地の原型は、このようにして生まれたのだ。

なお、後回しにしていた核二院小区という団地名の由来は、これが「核工業第二研究設計院」という原理力工学に関する研究組織の単位大院だからである。もう一度、図1の配置図を参照していただくと、団地と同じ街区の東南部に、彼らの仕事場が隣接していることが確認できるだろう。

改革開放の副作用

以上で述べたように、閉鎖的な中国団地の起源は毛沢東時代の単位大院に見出だせる。しかし、それが現在のように中国全土に遍く広がったのは、毛沢東が死に、鄧小平による改革開放路線が始まって10年ほどが経った1990年代のことである。ある統計によれば、1991〜2000年の上海では、既存及び新築の団地の80%以上が「封閉式小区」すなわちゲーテッドコミュニティであった[★7]。また同時期の広東省でも、同様の団地の数は5.4万個を数え、省内人口80%の生活空間に相当するボリュームだったことが明らかにされている。

中国の建設事業は、毛沢東の大躍進政策の失敗と文化大革命の混乱によって長らく停滞していた。だが、改革開放政策の始まりから1992年の鄧小平による「南巡講話」を経て、市場経済化が進展したことで、一気に活況を呈するようになる。

とくに住宅建設量はこの時期に急増した(天安門事件後の停滞を除く)。毛沢東時代における住宅建設量は年間平均1,500万平米程度だったが、改革開放の始まった1980年代初頭に1億平米を超え、1990年代後半には4億平米に達している[★8]。毛沢東時代は、「先生産、後生活」というスローガンに象徴されるように、生産施設の整備を重視したことで住宅建設が疎かにされた。改革開放以後は対照的に、不動産業が経済成長の牽引役として位置づけられたために、このような劇的な伸びが生み出されたのである。そして建設事業の伸びに合わせて、都市化も爆発的に進んだ。文革終焉時点では20%程度だった都市化率は、21世紀を10年過ぎた時点で50%にまで急上昇することになる。この間、既存市街地の再開発から郊外の大規模宅地開発まで、不動産デベロッパーによってゲーテッドコミュニティの形式は広く採用され、また巨大化した。1990年代初頭の広州市に誕生した「祈福新村」は代表的な例だが、そこでは400万平米を超える巨大な土地に約20万人が生活する。

つまり、劇的な都市化時代にあった中国で大量につくられたのが、ゲーテッドコミュニティとしての団地だったわけである。閉鎖的な団地=島の集合体、すなわち「島嶼」としての現代中国の都市の骨格は、この時期にかたちづくられたものだと言える。

しかしなぜ、この時期に中国団地はゲーテッドコミュニティとしてつくられたのか。ひとことで言えば、それは改革開放政策がもたらした中国社会の流動化の副作用であった。

改革開放の時代、中国は計画経済から市場経済へと移行した。これが意味するのは、国家主導で所属単位が決定される「単位体制」の解体にほかならない。都市居住者は自由に勤め先を選び、都市間を移動するようになる。かつて社会主義国家における家族集団に代わる基本ユニットだった「単位」なる概念は、単なる変更可能な「勤め先」程度の中国語へと変質した(現在もこのような意味で使われる)。さらに、毛沢東時代には厳しく移動が制限されていた農民たちが、仕事を求めて農村から都市へと大量に流入し始める。いわゆる「農民工」である。こうして、都市には見知らぬ隣人が混住する状況が生まれた。それはコミュニティの安定した単位体制の時代には考えられない異常事態であった。また、急速な都市化建設は騒音や大気汚染など環境の劣悪化を引き起こしていた。

中国団地が閉じていった背景にはこうした状況があるのだ。異質な他者を避けたいというセキュリティ上の欲求、悪化する都市環境から隔絶された静かで快適な居住空間を得たいという欲求……。改革開放を謳い文句に、都市が急速に膨張するなかで、安全や安心や快適さを求める人びとの欲求に応えるかたちで、団地は逆に閉鎖性へと向かった。先に統計サンプルを紹介した上海と広東は、改革開放路線の先鋒に経つ経済都市だ。ゆえにある種の反動としてのゲーテッドコミュニティの増加も如実に確認されたわけである。

毛沢東時代の産物である単位大院にも変質が生じる。社会の流動化が進むにつれて、団地内はそれまでのように疑似家族的に安定したコミュニティではなくなっていった。核二院小区でも、現在もなお核工業第二研究設計院で働く住民が多く暮らしているものの、それ以外に、たとえば近くの学校に子供を通学させるために賃借りするような家族は少なくない。そこはもはや単位の「大きな家」ではないのだ。だからこそ、筆者のような外国人留学生も(友人宅への居候のようなかたちではあれ)違和感なく住めたのである。

「囲うこと」の多義性

毛沢東時代の単位大院は閉鎖的であることで、その内側に単位という家族集団に代わる社会主義的社会組織を構成した。これに対して、改革開放以後の中国団地では、都市の異物を排斥するためにこそ閉鎖性が要請された。しかしいずれにしても、1949年以後の中国都市の居住空間には「囲うこと」が共通している、と言うことができそうだ。毛沢東時代から鄧小平時代へ、計画経済から市場経済へ、国家体制がドラスティックな転換を遂げていることとは対照的なその共通性は、興味深い。

他方で、ゲーテッドコミュニティのような閉鎖的団地が現在の中国でこれほどまでに普遍化している理由を、1949年以後の歴史的経緯からのみ説明するのでは不十分であるようにも思われる。

おそらく、「囲うこと」は中国大陸のより深いところに根付いた空間的感性である。「城」という中国語が、「壁」と同時に「都市」を意味することからも明らかなように、古来中国では、定義上、市壁で囲われた空間が都市と見做されてきた(ゆえに、コロナ禍の際の武漢ロックアウトは「封城」と表現される)。そしてその都市のなかに建つ伝統的な都市住宅もまた、北京の四合院に代表されるように、建築と壁で中庭を取り囲む求心的で閉鎖的な中庭型だった【図8】。それは建築タイポロジー的には毛沢東時代の単位大院とじつは大差がないものである。事程左様に、前近代から社会主義時代まで、つまり伝統的にも現代的にも、中国の空間には「囲うこと」がほとんど一貫して現れるのだ。その理由をクリアーに言語化することは難しい。日本人が縁側のある日本家屋を自然と気持ち良いと感じてしまうように、中国人には囲われた空間に対する身体的な居心地の良さが染み付いているのだろう……、といったくらいに、筆者はひとまず理解している。

とはいえ、閉鎖的な団地ばかりとなった中国都市の現状を批判し、改善しようとする動きも、当然ながらないわけではない。実際、最近では習近平政権がそのような姿勢を政策として明快に打ち出したことがある。2016年2月に発表された「都市計画建設管理政策の一層の強化に関する若干の意見」は、省エネ都市建設の推進などの今後の都市計画の指針を示す政府文書であるが、その第16条において、原則として、今後は閉鎖的な団地を新たに建設しないこと、既存の閉鎖的団地を徐々に開放すること、そして新築の住宅には「街区制」を採用することが規定されている[★9]。ここで言う街区制住宅とは、ヨーロッパ都市で普遍的に見られる街路に直接面する都市住宅のタイプであると理解してよい。

要するに、習近平政権はゲーテッドコミュニティの開放化を宣言したわけである。このような政策が打ち出された動機は、おもに2点考えられる。まず、閉鎖的な巨大団地のなかの私道を開放することで、中国都市の宿痾である交通渋滞を解消すること。そして、住宅と公道の距離を近づけることで、都市空間に人通りや商店の賑わいを取り戻し、それによってコミュニティ感を醸成すること。この2点はここ20年から30年の中国が頭を悩ましている都市問題であると言ってよく、その解決を期待しての政策だったのである。

だが、実際のところ、この団地開放政策は有効に機能しているとはとても言えない状況にある。騒音や大気汚染からの隔絶、そして安全・安心な感覚が得られる囲われた居住空間は、先述のとおり中国に伝統的な感性に根をもつと言えるから、容易に放棄されることは有り得ないだろう。実際、政策発表後に四川省のメディアが実施した民間調査によれば、1,200名の回答者のうち66%が「開放不支持」を表明したというから、国民の反応は芳しくない[★10]。筆者が暮らした典型的な中国団地である核二院小区でも、現在に至るまで塀を取り壊して公道を通すようなことは起こっていないようだ。

そして今回のコロナ禍である。人びとの動きを捕捉し、ときに隔離策を断行することが求められた状況下において、中国団地の閉鎖性は一定程度効果的に機能した。結果として、最近では、留保付きではあるが、閉鎖的団地を感染対策に引きつけながら再評価するような論文も現れ始めている[★11]。しかし他方で、青山周平が上海で設計した「%Arabica上海建国西路」(2019年)が示すように、情報空間における監視と管理が徹底されれば、実体的な空間はセキュリティを気にすることなく、むしろどこまでも開放的になり得る【図9】。つまり、中国団地が物的に閉鎖的である必要が管理の観点からは要請されなくなる未来もまた、想像は可能である。ただし、「囲うこと」を求める民意が消えることはないだろう。

単位大院からゲーテッドコミュニティへと至った中国団地は、コロナ禍を経て、習近平政権が掲げた開放化政策に反してその閉鎖性を保持し続けるのか、あるいはデジタル監視社会のさらなる進展を受けて開放へと向かうのか。その空間の行く末は、現代中国の都市・建築と社会を考えるうえで、今後も重要な論点となりそうである。

★1 青山周平×市川紘司×上田洋子「コロナ禍の世界から#4 中国における都市・建築・暮らし」@ゲンロンカフェ、2020年10月30日。同イベントのレポートはゲンロンαに掲載(URL=https://webgenron.com/articles/article20201109_01/)。

★2 方形の中庭を四方向から建築で囲う住宅のこと。近代化以前の北京の市街地は基本的にこの四合院から構成された。

★3 田中修「徹底的な隔離はなぜ実行できたのか~中国の「大衆を動かす仕組み」の底力」 、『次世代中国 一歩先の大市場を読む』、2020年3月27日。(URL=https://wisdom.nec.com/ja/series/tanaka/2020032601/index.html)

★4 張艷+柴彦威+周千鈞「中国城市単位大院的空間性及其変化:北京京棉二廠的案例」、『国際城市規劃』2009年第5期。

★5 本田晃子「ソ連団地の憂鬱」、『ゲンロン11』、ゲンロン、2020年。

★6 なお、「核二院小区」の敷地を取り囲む塀は1950年代末の団地造成時点にはなかったようである。友人の家族によれば、文化大革命の真っ只中の1970年代につくられたものだとされる。ちなみに当時の研究設計院オフィスビルの正面には、毛沢東像が建立されていたという(現在はない)。

★7 繆朴「城市生活的癌症──封閉式小区的問題及対策」、『時代建築』2004年第5期。

★8 呂俊華+Peter Rowe+張傑主編『中国現代城市住宅1840−2000』、清華大学出版社、2003年。

★9 中共中央国務院印発「關於進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見」(URL=http://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5051277.htm)

★10 周覚+姚超「我国推行开放式小区的利弊研究」、『探求』2016年第5期。

★11 顧昊「在全国性疫病背景下探討封閉式小区的利與弊──以“新型冠状病毒”疫情為例」、『建築與文化』2020年第11期。

市川紘司

1985年東京都生まれ。東北大学大学院工学研究科助教。桑沢デザイン研究所非常勤講師。専門はアジアの建築都市史。博士(工学)。東京藝術大学美術学部建築科教育研究助手、明治大学理工学部建築学科助教を経て現職。2013〜2015年に清華大学建築学院に中国政府奨学金留学生(高級進修生)として留学。著作に『天安門広場──中国国民広場の空間史』(筑摩書房)など。論文「20世紀初頭における天安門広場の開放と新たな用途に関する研究」で2019年日本建築学会奨励賞を受賞。

ひろがりアジア

- 南太平洋の「ユダヤ人」──他者との共存をメラネシア的に考える ひろがりアジア(14)|橋爪太作

- ヒマラヤに車道がやってくる──トレッキングガイドの村とインフラストラクチャ―の人類学 ひろがりアジア(13)|古川不可知

- ガンジス川が法人になるとき──「自然の権利」と諸世界の翻訳としての法 ひろがりアジア(12)|中空萌

- 「堆肥」が示す人間の未来──インドネシアのゴミ処理装置とダナ・ハラウェイ ひろがりアジア(11)|吉田航太

- ベニガオザルの社会から考える「平和」

- ひろがりアジア(9) 反転のユートピア──スハルト政権期インドネシアの「若者向け娯楽誌」と9.30事件の痕跡(後篇)|竹下愛

- ひろがりアジア(9) 反転のユートピア──スハルト政権期インドネシアの「若者向け娯楽誌」と9.30事件の痕跡(前篇)|竹下愛

- ひろがりアジア(8) 現世を映す、タイの地獄表現|椋橋彩香

- ひろがりアジア(7) 大物浦とミャンマーの〈声〉──木ノ下歌舞伎『義経千本桜—渡海屋・大物浦—』と在日ミャンマー人による寸劇|日置貴之

- ひろがりアジア(6)「人の褌で相撲を取る」──新型コロナウイルスをめぐるベトナムの宣伝工作|坂川直也

- ひろがりアジア(5) コロナ時代のタイ観光と窮地に立つタイマッサージ|小木曽航平

- ひろがりアジア(4) 義務感に支えられた成功――独裁国家ラオスの徹底した新型コロナウイルス対策|山田紀彦

- ひろがりアジア(3) 中国における団地──共産主義から監視社会へ|市川紘司

- ひろがりアジア(2) コロナゼロの島──「要塞」は「安息の地」になれるか|吉澤あすな

- ひろがりアジア(1) 紛争地域の日常と新型コロナウイルス──タイ南部国境3県の事例(後篇)|原新太郎

- ひろがりアジア(1) 紛争地域の日常と新型コロナウイルス──タイ南部国境3県の事例(前篇)|原新太郎