ちょっと不審な観光客のために──パリ郊外エクスプレスの旅 じんぶんアジール(3)|田村海斗

2024年の9月から、交換留学でパリに来ている。僕はいま大学院の修士課程でフランスの哲学者ミシェル・フーコーの研究をしている。その傍らで編集部アルバイトとしてゲンロンに携わらせていただいている。修士課程で交換留学というと、けっこう珍しがられるのだが、研究のためにもフランス語学習のモチベーションのためにもいまがいいと考えて、パリ行きを決めた。

……というのはちょっとした口実で、大学に入ったらずっと行こうと思っていた海外に、なんと学部生のあいだはコロナ禍で行けず、不安定な国際情勢のなかでいつまで「留学生」という平和な時代の肩書きが保証されるかわからない中で、「まずい、行けるうちに行っておかないと」と思ったというのが本音である。端的に言って、「いま行かないと一生行けないかもしれない」という切迫感があったのだ。

というわけで、このエッセイは、その留学報告記、もといパリ郊外旅行エッセイである……だけでなく、せっかくなのでその経験を通じてわかったパリの市内と郊外の違いを「自然」と「人工」というキーワードをもとに、都市論的に考えてみることにする。エッセイをつうじて誰もが知る都市をちょっとべつの角度から見つめ直してみることのおもしろさが伝われば幸いだ。そしてなによりも、もしパリに行く機会があり、ある程度時間に余裕がある場合は郊外にもぜひ脚を運んでいただけたら、と思う。このエッセイがそのためのささやかなガイドブックになればとても嬉しい。

交換留学生は不審者である

ところで、フランスへの留学記というと、ありがちなネタとして、「行政の手続きがほんとうに遅くて、返信も1ヶ月待ちはざらなんです!」とか、「パリ市内と郊外ではあからさまに人種構成が違い、社会的分断があるんです!」とか、そんなことがいかにもわかったふうに言われる。

もちろん、じっさいにそのとおりだ。でも、半年滞在した程度でそれを言うのもなんだかなあ……とも思うのだ。留学生とはいえ、どこまでいっても僕はこの国の「観光客」にすぎない。それが、さも「現地の人」みたいに、わかったような気でこの国について語ってよいのか。むしろ、留学生という「客」だからこそ語れることがあるのではないか。

とはいえ、1年も滞在するわけだから、それなりに長期間でイレギュラーな客ではある。せっかくの機会だから、一般の観光客ができないことをしてみるのはどうだろうか。エッフェル塔やルーブル美術館などの有名どころをよそ目に、ローカルでニッチなパリを探検する、というのは。

うーん、それもちょっと違う。「観光客がツアーで行くところは“ニセモノ”で、ローカルな“ホンモノのフランス”を知るほうが偉い」みたいな価値観はやはりしっくりこない。バックパッカー的矜持というのか、旅マッチョというのか、そういうのも全然きらいじゃないのだが、僕が自分でやるにはあまり馴染めない気がする。実際にべつの旅行でやってみたこともあるが、僕はどうもガラじゃないらしかった。

というわけで、僕はふつうの観光客でもバックパッカーでもない、なんというか、ちょっと不審な観光客としてパリに降り立った。その地域に根を張る住民でもなく、単に通過していく観光客でもなく、住民っぽい顔をしておきながら一年ぽっきりで帰国してしまう「不審者」みたいな存在として。

たしかに、よくよく考えてみると、交換留学生はその街にとって不審者のようなものなのだ。この場合の「不審者」というのは、「環境に適応してそうでいて完全には適応していない人」くらいの意味で取ってほしい。住人の顔をして生活し、かと思えば不意に他国を旅行したり、一年経ったら何食わぬ顔で帰っていったりする。そんな交換留学生が現地の人びとにどれだけ溶け込もうとしたところで、それはあくまで期限付きの夢にすぎない。それに耐えられなくて悲しくなる人もいるだろう。でも、僕はそれだったらもう不審者でいいや、と早々に開き直った。そして、だったらその不審者だからこそできる旅行をしてみよう、と思いついた。パリのイメージ通りの観光地をツアーするのでも、そうじゃないローカルな“本物のフランス”を旅するのでもなく、目的がハッキリと定まっていない「不審観光」の旅に出よう。そう決めた。

こうしてたどり着いたのが、パリ発の郊外行き電車に乗って、その終点間際をしらみつぶしにしていく旅なのだ……!と、あまりに唐突すぎていったいなんのことかよくわからないかもしれないが、少しずつ全容が見えてくるはずなのでちょっとばかりお付き合いいただきたい。

さて、そんなわけで僕はその手始めとして、まずは南の方の郊外へと向かうことにした……。

南(Jouy-en-Josas)へ──トウモロコシ畑と不気味なオブジェと『人間不平等起源論』

ある日、いまにも泣き出しそうなぐずぐずしたヨーロッパのいつもどおりの曇り空のもとで、僕は南のほうに向かうことにした。

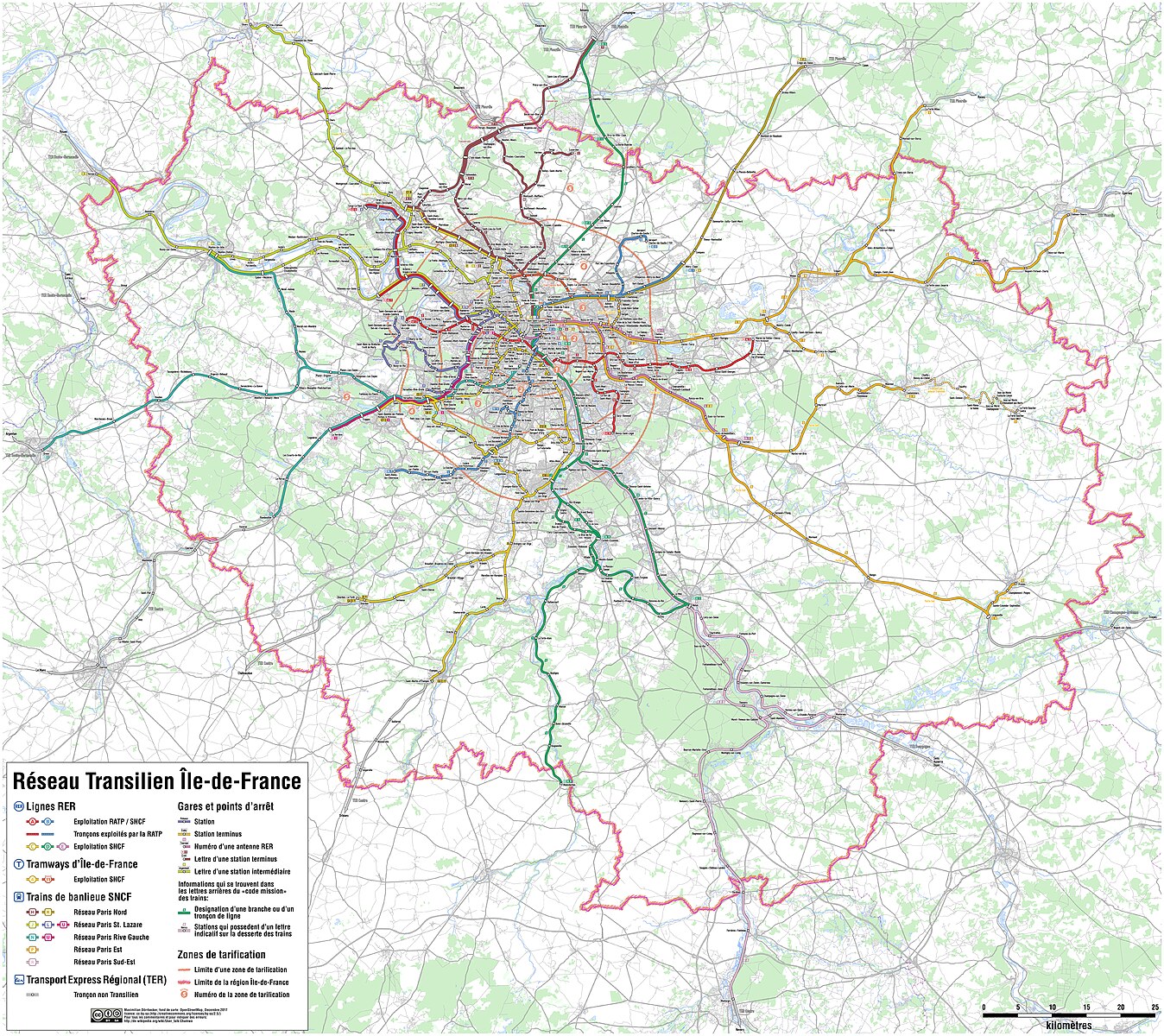

それにはちょっとしたおサイフ事情も関係していた。フランスでは、26歳以下の学生は、1年間、イル・ド・フランス(パリを中心とした地域圏)の公共交通機関になんでも乗れるようになる「Imagine R(イマジネール)」という定期券を買うことができる。料金は300€ほど。為替(購入時のレートはおおよそ1€ = 160円)を考慮すると、僕が買った2024年9月時点で大体5万円。それさえ買ってしまえば、制限なしに、文字通り「すべて」の電車や地下鉄、バスやトラムに乗れるのだ。

これを購入した僕は、なんとか元を取ってやろう(!)と思って、さっそくこの券を使い潰すことにした。イル・ド・フランス内であれば、どこで乗り降りしようが、どこで途中下車しようが、タダである。だったら、できるかぎり遠くまで行ったほうがいい。

というわけで、目的地は終着駅に定まった……ものの、終点はけっこう有名な駅で観光客がわんさかいたりするので、場合によってはそのちょっと手前で下車したりすることにしよう。そう決めて、なんとなくパリから南へ向かうことにした。

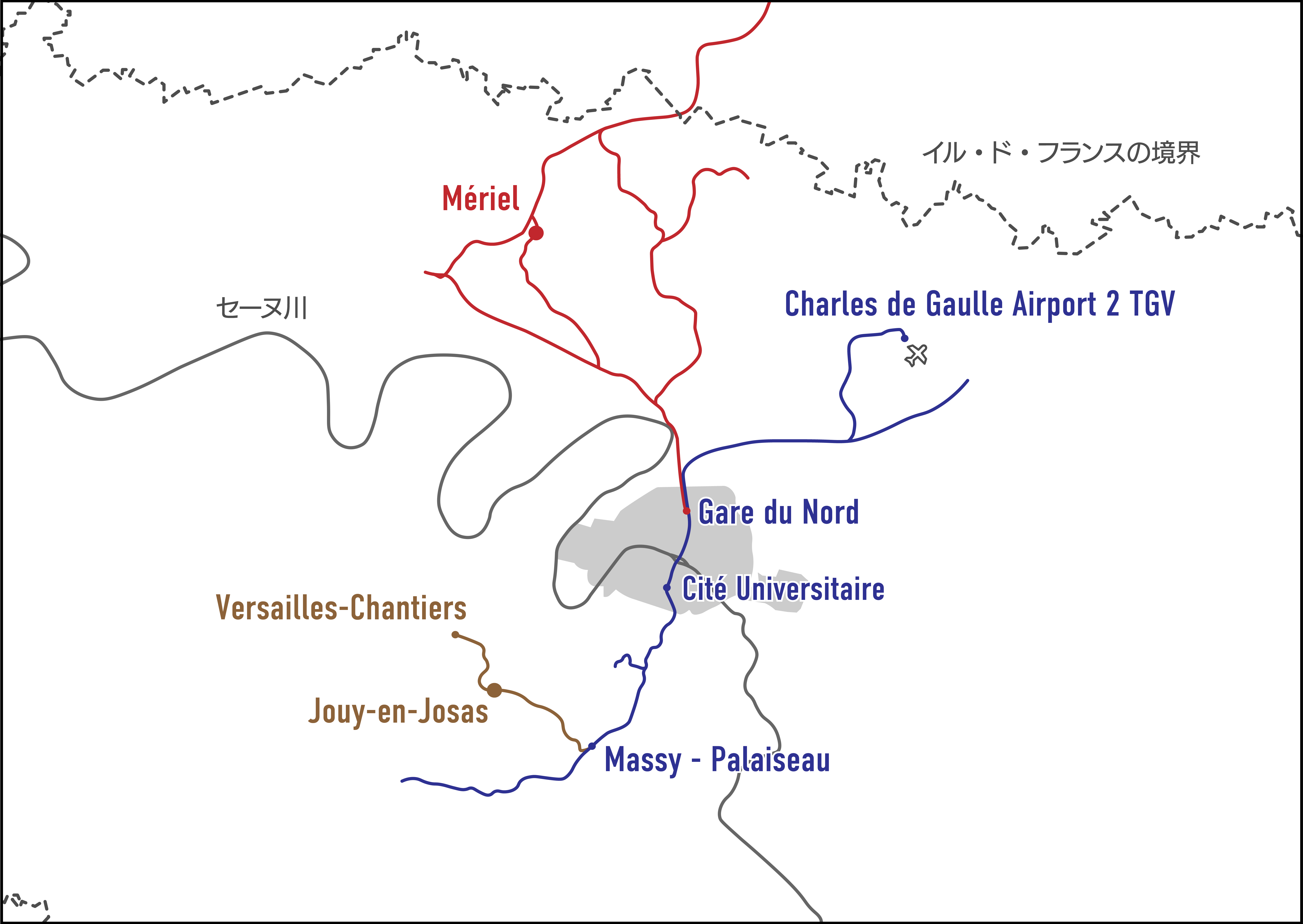

もらいたてほやほやのImagine Rを持って、まずはトラムの3番線にのってCité Universitaire駅に向かい、そこからRERB線でMassy-Palaiseau駅に行く。こんどはRERC線に乗り継いで終点まで行こう。だが、どうも終点はVersailles駅(あのヴェルサイユ宮殿のある場所である)らしい。だから、そのちょっと手前、Jouy-en-Josas駅で降りることにする……。

もちろん、どの駅名もぜんぜん読めない。なんて読むんだろう。地名はけっこうフランス語の音読規則から外れていたりする。外国語由来の場合も多い。まったく馴染みのない固有名を滝のように浴びて、子供のころはじめて京都の嵐電に乗ったとき、「西院」とか「蚕ノ社」とか「帷子ノ辻」とか、同じ日本語のはずなのに関東人の僕には意味も読み方もぜんぜんわからなくて居心地の悪さをおぼえたことを思い出した。その居心地悪さは、じつは旅のワクワクの裏返しでもある。23歳の僕も年甲斐もなく(?)ワクワクしていた。(最初の「シテ・ユニヴェルシテール」は「大学都市」という意味のありふれた単語だが、後者ふたつは、それぞれ「マッシー゠パレゾー」と「ジュイ゠アン゠ジョザス」と発音するらしい。)

Jouy-en-Josas駅で降りてみると、そこはパリの中心とはまったく違う、霧がかった森の街だった。電車に1時間弱揺られただけで、こうまで見える景色が違うものかと驚いた。ファンタジーによく出てくる森の洋館がありそうだ。

このまま街をほっつき歩くだけでも楽しそうだが、Googleマップを見ていたらたまたま面白そうなものを見つけたので、とりあえずバスに乗ることにする。バスと言えば、パリ市内を走るバスの路線番号は2桁、市外は3桁、というおおよその決まりがあるようなのだが、僕が乗ったのは6132線で4桁だった。……4桁である。

駅から坂道を5、6分走ってVal d’Albian Hecというバス停につく。丘の上に、見渡すかぎりのだだっぴろいトウモロコシ畑がこちらを圧倒するように広がっている。そして誰もいない。ほんとうに。

畑を十字に縫うようにして、パリ市内ではぜったいに見ることのない幅広の道路が通っている。目的地は道をずっと行ったところにある。バスはここまでしか通っていないから、あとはとにかく歩くしかない。

旧車とも新車とも判別のつかない、ほどよく古びた型のルノーやシトロエンのコンパクトカーがまばらに通っていく道のそばの、中途半端な歩道を「歩きにくいなあ」なんて思いながらずうっと進んでいくと、自動車教習所の教科書でしか見たことのない大きなラウンドアバウトがあって、それを右に曲がる。ふとそばを見上げると、縦に引き伸ばした東京ビッグサイトみたいなコンクリート・オブジェが畑のど真ん中に屹立している。

コンクリート・オブジェを不気味に感じながらも進んでいけば、そうこうしているうちに目的地に着く。目指していたのは農場である。たまたま降り立った地でうまい具合に見つけたので、立ち寄ってみることにしたのだ。

じつは、パリから小一時間の郊外には、農場がたくさんある。そこでは直販の牛乳やバター、チーズに野菜にジャムなんかを買うことができる。前々から行ってみたいとは思っていたのだが、前回は別のところで営業時間に間に合わず、行けずにいた。

牛乳とバター、ポテチを買って、すぐ外に置いてあったベンチでさっそく味わう。おいしい。とくに牛乳の味が抜群だ。

フランスのそこらのスーパーで買える牛乳は、なんというか水っぽくてあまり好きではなかったのだが、この牛乳は違う。口当たりはすっきりしているが、そのうちほどよく脂肪分を含んだあまさが口の中に広がって、味の豊かさと包容感がじんわり持続していく。ふだん大して牛乳を飲まない僕でも違いがわかる。この牛乳は、それはもう、格別においしい。

牛乳の味を反芻しつつ、「ああ、やっぱりフランスは農業国なんだな」と高校のときに暗記した世界史の知識を思い出しながら、来た道を帰っていると、沈みゆく夕暮れの景色の中から、不気味なオブジェがなにか言いたげにこちらを見てくる。気まずい。

改めて見つめ返してみると、このオブジェはなかなか絵になる。マスコットみたいでちょっとかわいい。品の良いモダニズム芸術を見ているようでさえある(ロシア・アヴァンギャルドの建築にありそうだ)。トウモロコシ畑の自然とこの灰色の人工物が、なんだか見事に調和しているように思えてくる……。

そのときふと、ジャン゠ジャック・ルソーが『人間不平等起源論』のなかで「農業と冶金が人間の不平等の始まりだった」[★1]と言っていたことを思い出した。『社会契約論』で有名なルソーの、いわば第二の代表作である。僕が最初にこの本を読んだのは、高校生のときだった。倫理や世界史の授業でルソーのかわいらしい肖像画にちょっと興味をもち、本屋でこの本を手に取った。なぜこの本だったかといえば、もちろん、文庫本でしかもめっちゃ薄かったからである。そのときははっきりいって、なんだか「ようわからんなあ」という印象だったのだが、「農業と冶金がダメだ!」と言っていたことだけはずっとおぼえていた。「冶金」の読み方がぜんぜんわからなくて調べたからかもしれない。「やきん」である。

単純化すると、ルソーにとって、自然とは善であり、人工とは悪だ。そのとき、悪の発生源に農業や冶金があると彼は考える。農業は狩猟採集と違って、土地の私有と人同士の垂直的な分業を必要とする。それが、社会という人工物を生み出す。その社会に不平等や人同士の依存という悪があらわれるのだ。

僕のように都市に住んでいる人間は、つい「都市=人工/農村=自然」というような単純な図式を考えてしまう。だから、都市生活の人工に疲れ切った人が、「自然の豊かな田舎で農業を始めて静かに暮らしたい」と夢見がちに言ったりする。

でも、この景色を見ると、農業はかならずしも「自然」に位置づけられるものではないな、と思う。たしかに農業は自然のすぐそばにあるかもしれない。だが、同時にその自然を人為的に飼いならすことで成り立っている。だから、トウモロコシはきちっと並んで生えており、その脇にはおそらく輸送にちょうどいい直線の道路と、あの灰色のオブジェがそびえ立っている。

トウモロコシは善で、コンクリート・オブジェは悪だろうか。そう簡単には割り切れなさそうだ。僕を圧倒してきただだっぴろいトウモロコシ畑は、刈取り機械とそばを走る自動車のために、整然と直線状に植えられている。牛のエサもトウモロコシなのだとすると、僕の口の中に残る牛乳の味は、その整然さという人為を糧にして生み出されている。もちろん、その背後には、得体のしれないコンクリート・オブジェ──タネ明かしすると給水塔なのだが──が見え隠れしているのだ。

たしかにフランスは農業国かもしれないけれど、農業=自然が豊か、みたいに短絡的に結びつけるのも違うのだろう。フランスの農地はもっと寒々としていて人工的だ。不審な観光客は、トウモロコシ畑と牛乳と不気味なオブジェに出会い、そんなことを思ったのである。フランスも一枚岩じゃない。

郊外へ──『ロワシー・エクスプレスの乗客』とともに

と、ここまで僕の不審観光について語ってきたが、唐突ながらじつは僕の旅には元ネタがある。それは堀江敏幸の『郊外へ』[★2]とフランソワ・マスペロの『ロワシー・エクスプレスの乗客』という2冊の本だ[★3]。2冊ともほんとうに魅力的なので、一旦休憩がてら紹介させてほしい。

『郊外へ』は、著者のパリ滞在を元にしたエッセイで、パリの市内ではなく、移民や労働者の郊外、いわゆる「バンリュー(banlieue)」をバスで旅する作品だ。僕は留学生活の手引きにしようと、この本を日本で友人に借りて、パリに持ってきた。いわゆる観光客の行く「パリらしいパリ」とは違う現実を描き出したとても素晴らしい作品で、日本でも評価が高い。その中で著者自身がインスピレーションを受けた作品として『ロワシー・エクスプレスの乗客』が挙げられていた。

さっそくパリの大書店、Gibert Josephに行って、中古でこの作品を購入した。残念ながら邦訳がなく、僕はこの本をフランス語で必死に読むしかなかった(あとから調べてみると、どうも英語版があるらしい)。パリ市内と市外を南北に縦断する高速鉄道RERB線の駅をひとつずつ旅していくというこの本のコンセプトには、すっかりあてられてしまった。それでひとまず、僕はパリ発郊外線のRERB線に乗って旅を始めたというわけである。

ところで、RERB線はシャルル・ド・ゴール空港に通じていて、おおよそ海外から着いてパリ市内に向かう人びとはこの線を使うことになる。パリに行ったことがある人なら一度は名前を聞いたことがあるはずだ。「スリが多いので気をつけて」とよく言われる、あの線である。『ロワシー・エクスプレスの乗客』は、そのシャルル・ド・ゴール空港のある町、ロワシーから始まる(じつはシャルル・ド・ゴール空港の別名はロワシー空港なのだ)。

主人公とそのアベックである写真家は、ありきたりなガイドブックではなく、わざわざちょっと古めの地図を使ったりしながら、観光客も、そしてパリジャンさえも見逃してしまうようなRERB線沿いの町をひとつずつ旅していく。パリジャンはバカンス文化もあってさまざまな国を旅する。けれども主人公が言うように、「われわれはノートルダムの塔からたかだか30分程度のところに住んでいる人びとのいったい何を知っているのだろう」か。「La Courneuve(ラ・クールヌーヴ、メトロ7番線終点)やBobigny-Pablo Picasso(ボビニー゠パブロ・ピカソ、メトロ5番線終点)のいったい何を知っているのだろう」か[★4]。主人公たちはロワシー空港で「海外」に背を向け、「郊外」へと歩みを進める。その過程で、「パリ」という都市に付与されたイメージとは別のイメージが見えてくる。

とはいえ、ただRERB線に乗っただけでは、『ロワシー・エクスプレスの旅』のただの二番煎じである。それは同書にまかせておいて、僕は少し既定路線から「外れる」ことにした。RERB線で数駅進む。そこで違う路線に乗り換える。そしてなんとなく、気が向いた駅で下車してしまう。こんな感じで、ちょっとハズした、気まぐれなパリ探訪を始めた。

北(Mériel)へ──ゴッホの墓とアブサン博物館のマダム

さて、Jouy-en-Josasへの旅から1ヶ月が経ったある日、こんどはパリ8大学で精神分析を学んでいる友人に誘われて、二人で観光に出かけることになった。

僕もすっかり不審な観光客としての動きが板についてきた頃だ。「前は南に行ったからこんどは北だな」と、その場のノリで行き先を決める。

今回の路線は、先ほど紹介したRERB線ではなく、Transilienという路線のH線だ。ちょっとマイナーな路線だが、RERB線とはGare du Nord(ガール・デュ・ノール)駅で交わっている。

僕はパリの15区に住んでいるので、最寄りの駅からメトロでGare du Nord駅まで行き、そこで郊外のSaint-Denisに住む友人と待ち合わせする。駅の売店でフレンチタコスとクスクス──どちらもフランスにいたらかならず目にするソウルフードである──で腹ごしらえしてから、いざ、H線の終点に向かう。

Transilienは郊外を中心に運行されている。それゆえ、メトロやRERに比べると乗客が少なく、観光客らしき人も少ないように思う。席の感覚にもかなりゆとりがあって、乗客は音楽を大音量で流したり、友人や家族と電話したりして思い思いに過ごしている。その少ない乗客もまばらになってきたころに、僕らはMériel駅に到着した。

今回もとくに目的はない。ここで降りたのも単に駅名の語感が小気味よかったからである。カタカナにすると「メリエル」。かわいい。

降りてみたはいいものの、どうもここら一体は山間部の沼地で、観光地はおろか店もあまりないらしい。急いでGoogleマップを開いてみる。旅人としてどうかと思うのだが、いつも地図を見るのは降りてしまってからなのだ。どうやら2つほど先の駅には見るべきものがありそうである。

とはいえ、次の電車は1時間以上先。そうとなれば、もう歩くしかない。5kmほどあるが、まあ、たぶん歩けるだろう。

地図の推奨ルートに従っていくと、またしてもそこはトウモロコシ畑であった。川を越え、坂道を上り、ものすごい獣道を歩かされているなあと思っていたら、いつの間にかこれである。しかし、それにしてもトウモロコシ畑は壮観だ。

自転車に乗った中年の夫妻とにこやかにすれ違い、しばらくこの道を歩いていると、お目当てのヴィンセント・ヴァン・ゴッホの墓にたどり着いた。ちょっとした高台にあるのだが、有名画家にしてはこぢんまりとしている共同墓地。ひと通り墓を回った後に、もう少し先に進むと、ちょっとした小道がある。そこに小さなパネルが立っている。読んでみると、ここはゴッホが『カラスのいる麦畑(Champ de blé aux corbeaux)』を描いた場所なのだそうだ。

しばらく歩いているうちに、僕はAuvers-sur-Oise(オーヴェル゠シュル゠オワーズ)という地域に差し掛かっていた。この村には、かつてゴッホやセザンヌ、ピサロといった名だたる画家たちが集まっていた。パリからほど近く、そして畑や自然のあふれるこの土地は、画家たちの想像力の源になった。

こんなところにも、といったら失礼かもしれないが、こんなところにも「観光地」がある。もしかしたら、それが「フランスっぽさ」なのかもしれない。何気ない景色に観光地があらわれる。逆に言うと、どこもかしこも観光地化されている。少なくとも、誰それの出身地だとか誰それの墓だとかで観光地化される余地がある。よくよく当たりを見回してみると、やっぱり観光客らしき人がちらほらいる。行きの電車にはそれらしきひとはいなかったはずなんだけれど……。まあでも、パリ市内の規模に比べたらほんとうにこじんまりだ。注意していなかったら見逃すだろう。

さて、ここからどうしようかと友人と考えていると、Googleマップがありがたいことに大きなアイコンで候補地を主張してくれている。どうやら付近に「アブサン博物館」なるものがあるらしい。アブサンはニガヨモギなどの香草をふんだんに用いた蒸留酒。「これは試飲ができるぞ」と二人で舞い上がって、すぐさま向かうことにした。

着いてみると、かなり小さな民家で、本当にアブサン博物館なのか一瞬疑った。パリ市内の博物館や美術館は「これでもか!」という感じの見た目と圧迫感だけれど、パリ郊外のアブサン博物館はちょっと心配になるくらい主張がない。

意を決して入ってみると、中には感じのよいマダムがひとりでいて、「どちらから来たの?」と聞いてくる。「日本からです、じつは留学に来ていて。僕は哲学と(友人は)精神分析を学んでいます」と答えると、「あら、素敵ね、精神分析家は私みたいなどうしようもないアブサン中毒者のことをどう分析するのかしら」と、のっけから返答に困るジョークをかまされる。

博物館は2階建てになっていて、1階はアブサンの基本情報やアブサンと知識人コミュニティの密接なつながり、アブサンをテーマにした絵画作品、アブサンの「迫害」の歴史など、明らかにこのマダムの趣味がにじみ出ている展示で素晴らしい。そして2階にはなんとアブサンの隆盛した19世紀を模したバーカウンターまで置かれている。その奥にはアブサンのための調度品が所狭しと並んでいた。

アブサンは安価であったこともあり、19世紀の芸術家に愛された。日常生活の鬱屈から解放される手段だったのだ。それが災いしてか、アブサンで身を滅ぼす芸術家もあとを絶たなかったという。ゴッホがまさにその人だ。

加えて、中毒成分が含まれているのではと疑われたこともあって、フランスでは1915年にアブサンの製造が禁止になった。当時の張り紙には「酒、これこそが敵である!(L’alcool ! Voilà l’ennemi)」とか「酒はこんにち、飢饉やペスト、戦争といった歴史的災禍よりも多くの害を与えている(L’alcool fait de nos jours plus de mal que ces fléaux historiques : la Famine, la Peste et la Guerre)」とか「アブサンは身を滅ぼす(L’Absinthe Tue)」とか、仰々しいスローガンが掲げられている。

じつはこの「アブサンは身を滅ぼす」は、現在では、紙タバコのパッケージに姿を変えている。フランスの紙タバコのパッケージには「タバコはあなたの身を滅ぼす(Fumer Tue)」と記されているのだ。公衆衛生や健康増進のスローガンは、ほとんどいつも、戦時下の標語のような言い回しになる。コロナ禍がまさにそうだったから、みなさんもなんとなく実感を持っているのではないだろうか。じっさい、かのフランス大統領はコロナ禍を「ウイルスとの戦争」と表現した。

帰りがけにマダムに「展示はどうだった?」と尋ねられて、「よかったです」と答える。ついでに「いつからこの博物館をやっているんですか?」と聞くと、「じつは私はずっと分子生物学の研究をやっていたんだけど、もうアブサンにハマりすぎちゃってね、それでいまはこんな博物館をやっているところ」と答えてくれた。引退後の趣味、という感じなのだろうか。

そんなことを考えていると、「試飲していく?」と言われ、願ったりかなったりな展開になる。有料だが、良心的な値段だ。おもむろに別室に案内され、そこでアブサン作りを体験させてもらう。

アブサンを注ぎ、グラスにアブサンスプーンと呼ばれる細かい穴の空いたスプーンを置く。スプーンの上に角砂糖をひとつ置き、アブサン・フォンテーヌ(噴水)と呼ばれるジャグから出てくる水を少しずつ垂らす。すると、乳化してアブサンがだんだん白濁していく。

調子にのって一気にアブサンを飲んだ僕らは、案の定酔っ払い、上機嫌でマダムに別れを告げ、最寄りの駅に戻ってきた。

たしかに、アブサンは危険な味がした。同じ香草系のジンともまた違う、独特のエグみがあるのだ。じっさいに飲まなくても、舌だけで味が思い起こせそうなエグみ。これはハマってしまうのもわかる気がする。ハマるというか、取り憑かれる感じ。

あのマダムもこのエグさにやられたのだろうか。ジョークのエグみもアブサン由来なのだろうか。でも、アブサンに取り憑かれていたとして、こんな充実した博物館をひとりで切り盛りしているのだから、精神分析家に頼る必要はとくになさそうである。

アツい人工とつめたい人工──郊外と市内のあいだで

そんなこんなで、今日も僕は郊外から帰宅する。とはいえ、これだけでは単なる旅行記に終わってしまう。もちろんそれでもよいのだが、せっかくなので、ここからは今回の不審観光をもとに、パリの郊外と市内の違いを都市論的に整理してみたい。

本来、留学記であれば、もっとパリらしいことを書くべきだったかもしれない。たしかに、Jouy-en-Josasの農場もMérielのアブサン博物館も、間違いなくパリ(の郊外)にある。だからパリと言えばパリだ。固有名詞をとれば、もちろん両方ともパリでしかない。けれども、僕がやったのは煎じ詰めれば「郊外の農場で搾りたての牛乳を飲み、博物館で酒を試飲して帰ってくる」ということであり、なんというか、どこかで見たような週末日帰り旅行プランっぽい。

たとえば、こんな旅行。東京から四人連れの家族が、日曜日に早起きして、山梨方面に出発。午前中に牧場に行って子どもたちが乳搾りを体験。付属の公園で滑り台をしたりしながら、こんどは車でワイナリーへ。ワイン造りの工程を見ながら、最後に子どもたちはぶどうジュース、親はワイン……といきたいところだが、運転があるので片方しか飲めず、結局しぶしぶ父親がハンドルを握り、暗くなった中央道を子どもたちの寝息を聞きながら東京の我が家にむかって走る……。

若干当てつけかもしれないが、このちょっと不審な観光は、日本でもできるようなことをパリでしていることになる。じっさい、僕はこれ以外にもいろんな郊外の駅を旅しているが、たいていの場合は下車してからちょこっとあたりを散歩して、近くのショッピングモールをぶらぶらしてから帰ってくるだけで終わり。日本で、ちょっとした休みの日に、郊外のショッピングモールに行くのと似ていなくもない。(モンパルナスタワーを除けばモダンな建物がほとんど存在しない市内のイメージからは想像つかないかもしれないが、じつはパリの郊外にはいろんなモール[★5]があるのだ。)

こうして郊外に来てみると、やっぱりパリでも郊外は郊外なのだ、と気づく。それと同時に、郊外を迂回してパリ市内を見返してみると、市内が不審なほどに「人工物を自然に見せるための人工」に包まれた街なのだとわかる。これはわざわざ郊外に来てみなければわからなかったことだ。そして郊外のほうも、じつは自然だけでなく、さまざまな人工のものに溢れていた。

Jouy-en-Josasの農場には、都会人があこがれる「自然」ではなく、寒々としたオブジェの人工があった。後から調べると、この一体は土壌が肥沃だから、伝統的に農業が盛んなのだ。さらにJouy-en-Josas含む南部の郊外地域は工業系大学やテック企業が集積する研究学園都市で、2025年の万博招致にも乗り出していた(結果、大阪に負けた)。Mérielの高地を取ってみても、そこには手のついていない広漠とした草地ではなく、それとなく観光地化されたゴッホの看板があった。そのゴッホは、彼自身の自然な才能だけであの素晴らしい絵画を描いたのではなく、ときにアブサンのケミカルなエグみの力を借りて描いたのだろう。

そして、僕が郊外で行ったモールたちがなぜパリの市内にはまったくといっていいほどないのか、それはパリが、美しくて伝統的でフランスらしい、ありのままで自然な街だからではない。パリの景観は、政府が法によって市内の大規模小売店の出店を厳しく規制することで、人工的につくりだされている。よく知られたことだが、そもそも現在のパリの景観は1850年代に着手されたオスマン大改造に負うところが大きく、言ってみればごく170年ほどの歴史しかもたない。歩いていれば古代の遺跡に出くわすローマなどとは本質的に異なる。

パリ市内は一般的に思われている「パリらしさ」、もっと抽象的にいうとパリの「自然さ」を維持するために、あらゆる人工的な手段を費やしている。「これこそがあのパリなんです!」とアピールするために、ものすごく人工的な規制とかイメージ戦略とかが日夜積み重ねられているのだ。街を歩いていると、正直ゴッホの看板なんて比じゃないくらいに「ここは〇〇という芸術家が生まれたところで……」とか、「この通りにはナポレオン三世時代のどうのこうのの由緒があって……」とか、人工的な「意味」を付与しようとするモニュメントがあふれている。歴史通にはたまらないのかもしれないが、正直僕はこういうのを見ると「知るべきことが多すぎる……」と思ってちょっと気疲れしてしまう。なんというか、親切だけどどこかやかましい、「アツい人工」なのだ。

郊外の人工性はそれとはちょっと違う。郊外には、都会人が期待するような美しくて牧歌的な自然があるのでも、パリ市内では見られない「ホンモノのローカルなパリ」があるのでもなくて、体育座りみたいにきれいに並んだトウモロコシ畑と不気味でちょっとかわいい給水塔、研究学園都市、お気持ち程度の観光地、そして見覚えのある殺風景なショッピングモールがある。かなり単純化すると、郊外にはむしろどこでも見られそうなユニバーサルでグローバルな「つめたい人工」があるというわけだ。

だからパリの郊外はつまらない……と言いたいわけではもちろんない。むしろ、僕はこのつめたい人工にこそ、親しみのある「生活」を感じる。おかしなことだが、それがなによりも自然なことだと感じてしまう。

パリ市内のアツい人工性が見せる風景は、たとえば僕の生まれ育った神奈川の郊外とはあまりにかけはなれている。しかしちょっとおかしなことに、僕はパリの郊外にきて、初めてフランスに日本のデジャブを見たような気がしたのだ。

そういえば埼玉や千葉のアウトレットやモールにでかけたとき、つくばの研究学園都市や筑波山に行ったとき、こんな景色を見た気がする……。「なにもなくて殺風景だ」とみんなが言う大都市の郊外に、なぜか故郷のぬくもりを感じるのだ。もちろん、そんなものはまやかしにすぎない。僕はここの住民じゃない。彼らには彼らの生活があり、そして苦労がある。僕はあくまで不審者だからそこには立ち入ることができない。さらに、(地域にはよるものの)パリの郊外は移民労働者や低所得者向けに大量建設された社会住宅の集合する地でもある。それはパリという都市にとって郊外という単なる地理的周縁が、そっくりそのまま社会的周縁になるということを意味する。その点でパリの郊外は「中流層の理想的生活空間」というイメージとは決定的に違う。パリ郊外はある意味では社会的排除と分断の象徴なのだ[★6]。もちろん、それはわかったうえで、けれどもこの感じ、やっぱりどっかで触れたことがあるような……。

いずれにせよ、パリの郊外はおもしろい。それはパリ市内がフェイク(=人工)でパリ郊外がリアル(=自然)だからではない。ちょっと失礼な言い方で申し訳ないが、言ってみれば両方とも正真正銘のフェイク(=人工)である。そもそも、グローバル化が進む世界にはもはや人工の手のかからないものなんてないのかもしれない。けれども、そのフェイクが成立している論理が市内と郊外でそれぞれ違うのだ。パリ郊外への不審観光はそのことに気づかせてくれた。そして、それに気づくのはなんだか楽しい。

市内と郊外のどちらがよい、という話ではない。こうやってイメージ通りのパリを相対化していくことがなにより楽しいのだ。建物や公園が素敵なあの「パリ」を満喫したという友人に「ところで、君は郊外には行ったかい?」といたずらっぽく聞くのが。まさに、マスペロの『ロワシー・エクスプレス』がやったみたいに。

そういえば、マスペロはパリの人だ。そのマスペロもパリで不審観光をやっている。だから、べつに不審観光のために留学生である必要はかならずしもない。もちろん、留学生であることは不審者になりきってみる口実にはなる。でも、電車賃と時間さえ気にしなければ、同じようなことはだれでもどこでもできる。海外旅行のときに、中核都市だけでなく、(無理と危険のない範囲で)ちょっと意識して郊外に足を伸ばしてみると、いろんな発見があるはずだ。

さらに、同じことを日本でやってみてもいい。こちらは週末だけでもできそうだ。東京や大阪といった大都市も、ちょっと郊外から見つめ直してみるとべつの見方ができるかもしれない。その経験が、ふと別の国のぜんぜん遠い郊外の風景とつながったりするかもしれない。ふとした瞬間、フランス流の「アツい人工」とも「つめたい人工」とも違う、べつの人工の論理が見つかるかもしれない。それはすこぶる楽しそうだ。

そういうわけで、みなさんも、近いうちに不審観光の旅に出てみるのはいかがでしょうか。そしてパリに来たら、ぜひ郊外に足を延ばしてみてください。

★1 ジャン=ジャック・ルソー『人間不平等起源論』、坂倉裕治訳、講談社学術文庫、2016年、107-111頁。

★2 堀江敏幸『郊外へ』、白水社、2000年。

★3 François Maspero. Les passagers du Roissy-Express. Seuil, Paris. 2004.

★4 François Maspero. Les passagers du Roissy-Express. Seuil, Paris. 2004, p. 12.

★5 挙げればきりがないが、La DéfenseのLes 4 Tempsや南部Vélizy-VillacoublayのVélizy2、Versaille近郊のParly2などのWestfield系、あるいはメトロ8番線終点Créteilに位置するCréteil SoleilやRERA線終点Cergy付近のLes 3 Fonatainesなどがある。

★6 このような政治的問題が存在するとはいえ、実際に移民たちの住む郊外を訪問すれば、そこにさまざまなカルチャーが根付いていることを確認することができる。クスクスといった北アフリカのマグレブ地域にルーツを持つ料理を扱う店やケバブやフレンチタコスなどのファストフード店は郊外に来ると一気にその数を増す。とくにクスクスについてはモロッコ系かチュニジア系かで全然味が変わったりする。一口にクスクスといってもいろいろあるのだ。「マグレブ系移民」と一括りにされがちな彼らの文化にはさまざまな差異がある。また、ヒップホップ文化なども盛んである。6月のパリ音楽祭のときには、さきほども言及したBobigny-Pablo Picassoでパレスチナ支援のための大規模なヒップホップフェスが行われ、会場はにぎわいを見せていた。

田村海斗

3 コメント

- watamama2025/08/04 19:20

面白かった!!!日記調のお手軽エッセーの中に、パリの「アツい人工」と郊外の「冷たい人工」がとても良く描かれている。そうそう、パリも伝統と言ったって高々150年前の恣意的に作られた都市。折しも20250711のグラングリーンのカフェイベントでヨーロッパの公共の場(グラングラングリーンがスケボー軍団に戦々恐々としている話は中々興味深かった)について触れられていたけれども、あの美しい町並みは、一見人々が豊かに共生してように見える町並みは、仰る通り一方法制度によってなにかを強力に排除していることも事実。 ルソーが新エロイーズで語る(by東さん解説)、都市と郊外の対比が良く伝わってきました! 個人的な話で恐縮ですが、昨日まで長野蓼科の東急リゾートに遊びに行ってきました。市街地は「冷たい人工」の我が町千葉市よりちょっとのどかな風景だけど基本変わらず、しかしちょっと車を走らせれば奇跡みたいな美しい風景が出迎えてくれました。 そして東急リゾートは一体「何人工」と名付ければよいのやら? スイス、北欧建築を模倣した重厚な建物に、絵画の様な庭。木や池や花やそこに生きる生物は「自然」なのだが、まさしく「人工」物なのです。 敷地に入ってからメイン棟にたどり着くまでに2kmもあるんですよ!! その完成度に圧倒されました。 (そしてそこで聞く、20250711のグラングリーンのカフェイベントは格別なパワーを私に与えてくれました。) またパリについての新しい視点、教えて下さい!!

- k_nishida2025/09/02 15:31

まだゼロ年代のころ(今調べたら2008年だったようだ)、スペインに出張に行くことがあって、その帰路がパリ経由だった。だがなんとトランジットの時間がパリで6時間ほどもあり、さすがにシャルル・ドゴール空港にそんな長時間居続けるのはなあ、さりとて普通にパリに行くのも芸がないかなあと考えたことがあった。 そこで、空港の案内カウンターに行って、この周辺(つまりロワシーというエリア)で何か面白い所はない?と尋ねたのだが、カウンターにいた女性は「こいつ何を馬鹿なことを言っているのだ」というような顔で、この辺には見るべきものは何もないのでパリへ行け、パリへ、と言うのだった。 いやしかし、と粘ればよかったのかもしれないが、出張の最後で疲れもあって気が弱くなっていたせいもあって、結局そのアドバイスにしたがって電車でパリに出て、モンマルトル周辺でこのエッセーでいわれる「ものすごく人工的な」景観の中をぶらぶらして、また電車で空港に戻って帰路についた。 当時もう50代にさしかかっていた私には、そのカウンターの女性のアドバイスを無視してロワシー界隈を探索に向かうために、このエッセーの筆者のような若さが足りなかったのかもしれないし、それを補う「気合い」も不足していたのだろうが、何となく無難な選択肢を選んだという後悔の念は残った。 今一度、ロワシー界隈で時間を持てあましたら、近隣を散策してみようかとエッセーを読んで思った。もっとも、仕事も引退したので、そんな事が起こる可能性はかなり低いし、フランス語の能力もそれ以上に低いわけだが。

- TM2025/09/03 20:08

農地も人の手が不可欠という点で人工。 人間も自然から派生した存在であって世界にはそもそも自然しかないという考え方の対極だと思う。 世界は人間の視点で考えるか、その視点を外して考えるかで全く表情を変えてしまうということかもしれない。 モール的な存在がグローバルに拡がって、世界中の郊外がある種の懐かしさを国境を越えて与える。 でも実際に不審観光に出ると多分そうした共通点が芽生えるから浮かぶ土地の声も聞こえるかもしれない。 それはきっと一般的に言われるその土地の顔からは想像もつかないディテールを持ってるんじゃないだろうか?不審という言葉は居住者と観光客の間の存在を発見する言葉なのかもしれないですね。 徒然と読み散歩するように考えさせられる文章でした。ありがとうございます。