『テーマパーク化する地球』より 「ニセコの複数の風景」|東浩紀

初出:2019年05月30日刊行『ゲンロンβ37』

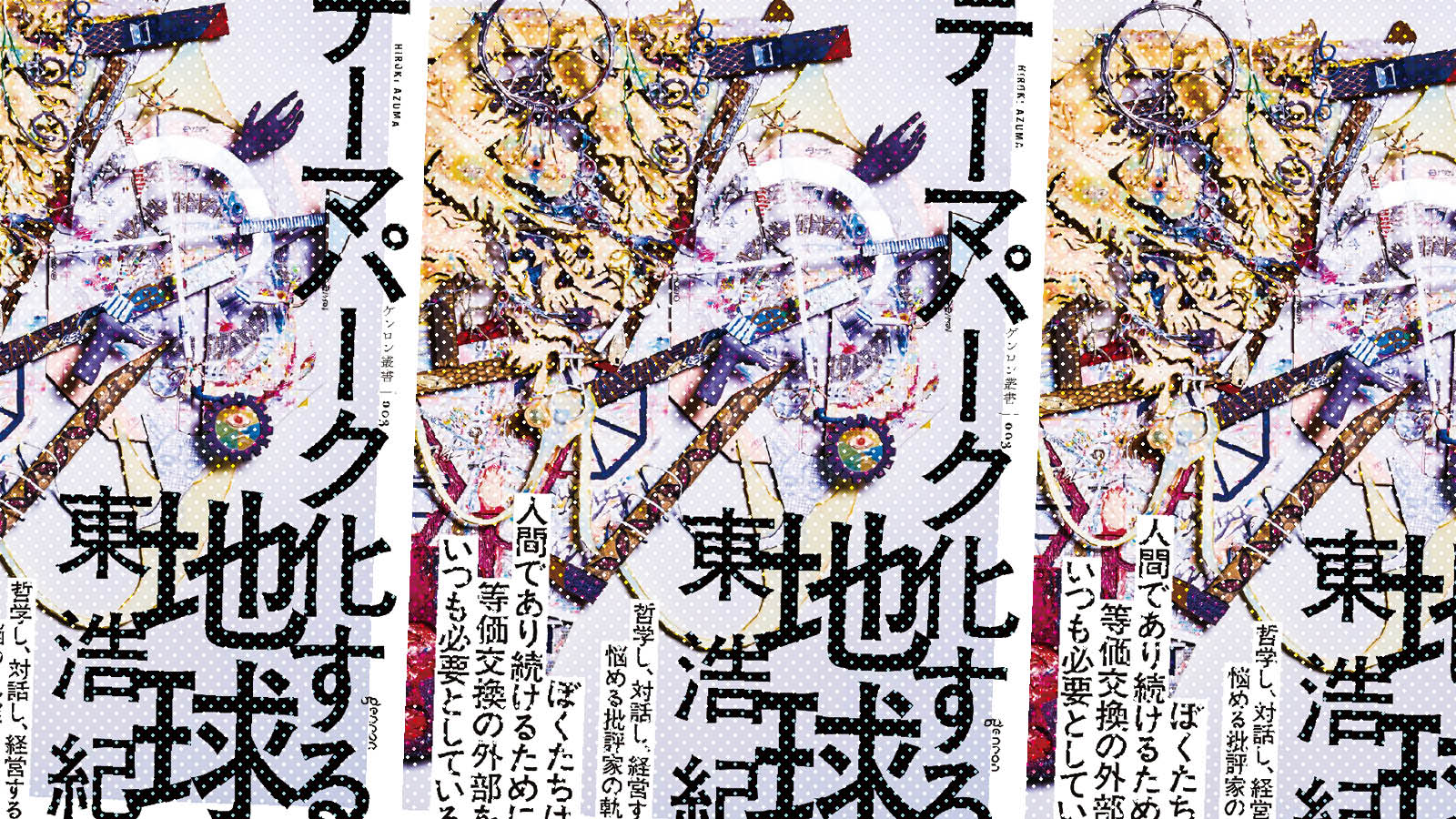

2019年6月11日より、ゲンロン叢書003東浩紀『テーマパーク化する地球』が全国書店にて発売となります。本書は著者が震災以降に執筆したテクストから47編を選び出し、再構成した評論集です。『ゲンロンβ』掲載の論考も、大幅な加筆のうえ多数収録。それらがどのように生まれ変わったのかも見どころのひとつです。

今号『ゲンロンβ37』ではその発売を記念し、表題となったエッセイ「テーマパーク化する地球」の一部、および「ニセコの複数の風景 」を一足先にお届けします。これらはそれぞれ、2012年の『genron etc. #2』、2015年の『ゲンロン観光地化メルマガ #28』を初出としています。『弱いつながり』や『観光客の哲学』の背後に、どのような思索があったのか。2010年代を貫くその軌跡をお楽しみください。(編集部)

※「テーマパーク化する地球(2) 2012年3月 カリブ海」はこちら。

今号『ゲンロンβ37』ではその発売を記念し、表題となったエッセイ「テーマパーク化する地球」の一部、および「ニセコの複数の

※「テーマパーク化する地球(2) 2012年3月 カリブ海」はこちら。

ニセコの複数の風景

先日、休暇でニセコに行った。北海道の

ニセコリゾートは、ニセコアンヌプリの麓に広がる四つのスキー場からなっている。リゾートの歴史は古く、中心となる

けれども、現実はその予想をはるかに超えていて驚いた。ニセコリゾートは広いので地域により濃淡はあるが、とにかく予想以上に外国人スキーヤーが多い。ひらふ地区ではゲレンデのすぐ近くに街が開けているが、道を歩くのは欧米系の顔立ちをしたひとばかりだ。ときおり東洋人を見かけても、日本語ではなく中国語を話している。看板は英語ばかり。喫茶店のメニューもスーパーマーケットの価格表示もリゾート案内のパンフレットも、なにもかも英語ばかりだ。日本の観光地で英語表記というと、たいていどこか変なジャパニーズイングリッシュだったりするものだが、ここでは事態は逆で、英語は完璧でむしろ日本語のほうがぎこちない。レストランの名前も、「魂」とか「侘寂」とか「阿武茶」とか(アブチャと読むのか?)、日本人ならとうてい名づけそうにない東洋趣味を押し出したものが目立つ。うちの家族はスキー場に面したあるグローバルチェーンのホテルに宿泊したのだが、そこで日本料理店の板前さんに尋ねたところ、日本人客はシーズンを通して全体の三割ぐらいだろうといっていた。外国人が三割なのではない。日本人が三割なのだ。

いくらグローバル化が進んだといっても、ここまで外国人に占拠された日本国内の観光地はほかにないだろう。なんの気なしに休暇で訪れただけなのだが、日本の未来を考えるうえで、多くのひとが見るべき風景だと思われた。

ところで、外国人観光客と滞在客によるこの「ニセコ占拠」は、現実の風景を変えるだけでなく、ネットでも風景の変化を引き起こしている。

東浩紀

1971年東京生まれ。哲学者、ZEN大学教授。博士(学術)。株式会社ゲンロン創業者。著書に『存在論的、郵便的』(第21回サントリー学芸賞)、『動物化するポストモダン』、『クォンタム・ファミリーズ』(第23回三島由紀夫賞)、『一般意志2.0』、『弱いつながり』(紀伊國屋じんぶん大賞2015)、『観光客の哲学』(第71回毎日出版文化賞)、『ゲンロン戦記』、『訂正可能性の哲学』、『訂正する力』、『平和と愚かさ』など。