著者の正体は、本書に登場する「半・野良猫」かも。

好奇心に導かれ、様々な領域を軽々と越境し、

自由闊達に論じた映画論だ。

想田和弘(映画作家)

すずさんは「空を飛ばない少女」、上昇に限界がある。

そんな彼女にとっての「下降」の意味を語る本書。

そうだ、りんさんは桜の木から「下降」して

消えていったのだった。

片渕須直(アニメーション映画監督)

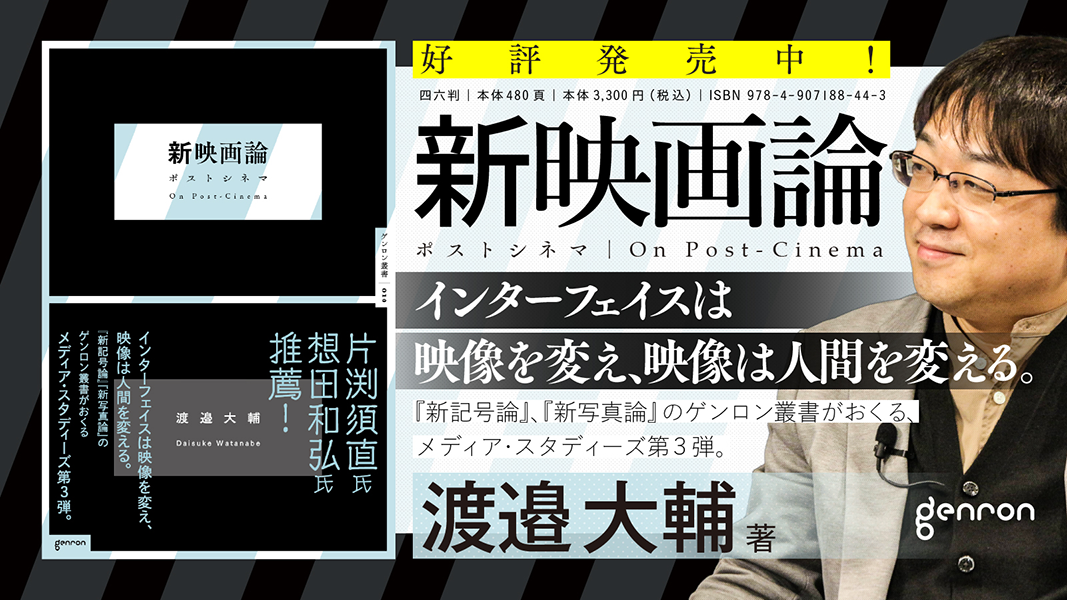

内容紹介

Netflix、TikTok、YouTube、Zoom……あらゆる動画がフラットに流通するようになった現代に、映像はどう変化し、そして人間をどのように変化させるのか。実写とアニメ、現実とVR、リアルとフェイク、ヒトとモノ、視覚と触覚が混ざりあう時代に、まったく新しい「映画後の映画」の美学を大胆に切り拓く。『新記号論』、『新写真論』のゲンロン叢書がおくる、メディア・スタディーズ第3弾。

著者より

本書は、2010年代、そしてまさにコロナ禍の渦中にある2020年代の現在にいたる、映画と映像文化をめぐるわたしの考えをまとめたものです。この10年あまりの時期、映画をめぐる状況は大きく変わっていきました。「映画」をめぐる定義そのものが激しく揺らいでいるといってもいいでしょう。

しかし一方で、そうした状況のなかでも、──いや、そうした状況だからこそ、いま、すばらしく刺激的な作品が世界中で数多く生まれています。いま、映画はどうなっているのか? どのように社会や文化、ほかの表現や思想の世界と切り結んでいるのか? そして、これから映画はどうなっていくのか? こうした映画から投げかけられている大きな問いに対して、現在の映画批評はどこまで答えることができているでしょうか。

本書は、その問いに真正面から答えようとした本です。

「映画の終わり」なるフレーズが唱えられてから久しい。実際、21世紀にはゲームや動画配信サイト、アプリ、VRなど、新たな映像メディアが日常の中心を占めるようになっています。

それでもなお、新しい「映画」もまた、続々と生ま続けている。だとすれば、映画批評もまた、もっと自由であっていいのはないか。そして、これまでになく大きなことが語れるのではないでしょうか。

従来の映画批評の読者だけではなく、ぜひさまざまなかたに読んでもらいたいと思っています。

著者プロフィール

渡邉大輔(わたなべ・だいすけ)

1982年生まれ。映画史研究者・批評家。跡見学園女子大学文学部准教授。専門は日本映画史・映像文化論・メディア論。映画評論、映像メディア論を中心、文芸評論、ミステリ評論などの分野で活動を展開。著書に『イメーの進行形』(2012年)、『明るい映画、暗い映画』(2021年)。共著に『リメイク映画の創造力』(2017年)、『スクリーン・スタディーズ』(2019年)など多数。